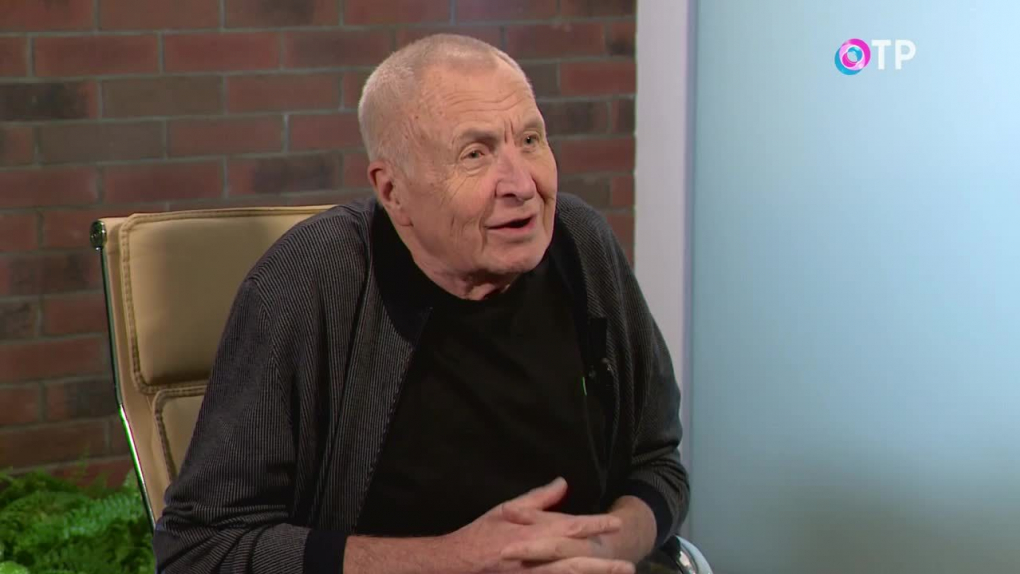

Андрей Смирнов

https://otr-online.ru/programmy/igra-v-klassiki-andrey-tarkovskiy/andrey-smirnov-72752.html

Леонид Млечин: Общественное телевидение России и Всероссийский государственный институт кинематографии рассказывает о наших самых ярких, о наших выдающихся кинорежиссёрах-выпускниках ВГИКа.

Наш сегодняшний герой – человек абсолютно бескомпромиссный, нетерпящий несправедливости, абсолютно честный с другими и с собой. «Моя хата с краю» – это точно не про него. По этой причине в самые сложные, переломные перестроечные годы коллеги именно его избрали руководителем Союза кинематографистов. По этой причине один из его призов – это награда за честь и достоинство. Это очень талантливый человек, разнообразно талантливый: и сценарист, и актёр, и, конечно же, кинорежиссёр. Это Андрей Сергеевич Смирнов. Он снял не так уж много фильмов, но каждый стал событием. Самый известный – «Белорусский вокзал».

ФРАГМЕНТ ИЗ К/Ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ», РЕЖИССЁР А. СМИРНОВ, 1970 Г.

Андрей Смирнов: Мы были в гостях с моим близким другом, покойным, к сожалению, Леонидом Гуревичем. Это был очень талантливый режиссёр, редактор, сценарист. Лёня Гуревич мне сказал, что «имей в виду, что в загашниках экспериментальной студии среди других заявок лежит заявка Вадима Трунина, на мой взгляд, очень хорошая, а именно там четверо фронтовиков встречаются на кладбище на похоронах своего бывшего командира, и потом весь день они слоняются по Москве и старательно пытаются найти давно потерянный общий язык». Всё. Вот я это помню наизусть, потому что в эту секунду, когда он закончил, у меня было ощущение, что я обязан снять этот фильм.

ФРАГМЕНТ ИЗ К/Ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ», РЕЖИССЁР А. СМИРНОВ, 1970 Г.

Голос за кадром: Так родилась классика отечественного кинематографа – «Белорусский вокзал».

Андрей Смирнов родился в 1941-м. Через несколько месяцев началась война, его отец ушёл на фронт добровольцем. Окончил училище зенитной артиллерии, потом стал военным журналистом.

Андрей Смирнов: Я впервые практически увидел отца, когда мне было почти 6 лет, потому что отца задержали ещё в действующей армии, и он вернулся к нам только в 46-м году. Вот я впервые увидел его, он мне очень понравился. Он красавец, обаятельный, стройный, с дивной улыбкой. Я был в восторге, я увидел его на Киевском вокзале, выходящим из поезда. Он произвёл на меня огромное впечатление.

Голос за кадром: Сергей Смирнов стал военным писателем. Александр Трифонович Твардовский – в ту пору главный редактор «Нового мира» – пригласил его к себе заместителем. Потом Сергея Смирнова сделали главным редактором «Литературной газеты». Но дело его жизни – рассказ о подвигах защитников Брестской крепости.

Андрей Смирнов: Считалось, что в Бресте никто жить не остался, что они все там погибли. Но отец за эти 10 с лишним лет нашёл более 400 живых участников обороны. 22 июня началась война, июнь прошёл, июль прошёл, ещё в начале августа фронт был давно за Минском, у Смоленска где-то, уже к Москве подходил, а на территории Брестской крепости ещё вспыхивали отдельные очаги сопротивления. Немцам надоело, они сбросили бомбу на территорию Брестской крепости весом в 1800 килограмм. От неё воронка была диаметром метров 40 или 50. И там мост через Мухавец был, через речку небольшую, из подземелья, где костёл был, и в подземелье, в костёле, прятались наши бойцы. Бойцы выскочили из этого подземелья и опрокинули немцев. Это была первая успешная контратака. Это вообще важный момент был.

Голос за кадром: За книгу «Брестская крепость» Сергей Сергеевич Смирнов удостоился Ленинской премии. Он вёл на телевидении альманах «Подвиг» и стал одним из самых заметных в стране людей.

Андрей Смирнов: И только к 65-му году отцу удалось добиться, что к 20-летию Победы, во-первых, Победа же не праздновалась, извиняюсь, но это дело рук моего отца, он 10 с лишним лет на это потратил, поэтому фронтовики его боготворили просто, особенно те, который не миновали плена. И в 65-м году к 20-летию Победы впервые вышло постановление ЦК партии и Правительства, где были значительно льготы для фронтовиков в смысле получения квартиры, в смысле получения пенсии – целый ряд статей. Для тех, кто пыл в плену, началась новая жизнь: к ним стали иначе относиться в поликлинике, в домоуправлении, в милиции, где угодно. И отец помогал: одному надо было квартиру достать, другому – пенсию добыть, третьему – ещё что-то. И эти люди часто у нас ночевали, одеты они были неважно. Когда отец начал заниматься «Брестской крепостью», мне было 10 лет, когда он её закончил, мне было 20 с лишним. Поэтому когда я услышал рассказ Лёни Гуревича о том, где четверо фронтовиков мучительно ищут давно потерянный общий язык, у меня было ощущение, что я обязан это сделать. И я на следующее утро пришёл на экспериментальную студию, нашёл эту заявку, скопировал её. Он говорит: «Да бери ради Бога, оно валяется, никому не нужно». Так началась дорога туда.

Леонид Млечин: Вы были сыном знаменитого отца, потом ваш папа стал папой знаменитого сына…

Андрей Смирнов: «Белорусский вокзал» отцу понравился, в отличие от «Ангела». И он в интервью каких-то говорил: «Думаю, что поиски героев Бреста сыграли определённую роль в формировании моего сына». Конечно, у меня было ощущение, что я этих людей знаю, что мне не надо их изучать специально, и потом я ещё хорошо помню фронтовых товарищей моего отца, которые выпивали у нас в коммуналке. Из всего этого сложился фильм.

Леонид Млечин: Наверное, нет человека, который смотрел бы этот фильм и не заплакал. Очень трогательный и по-настоящему патриотический фильм снял кинорежиссёр, которого разные начальники за что-то попрекали. Что они сделали для России? Что они нам оставили? А фильм Андрея Смирнова – это классика отечественного кинематографа и неотъемлемая часть нашей духовной жизни.

ФРАГМЕНТ ИЗ К/Ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ», РЕЖИССЁР А. СМИРНОВ, 1970 Г.

Андрей Смирнов: Я выдержал там битву и за Нину Ургант, которую не хотели утверждать, требовали, чтобы я взял вместо неё другую артистку. У Нины Ургант ведь, кроме её актёрского таланта, там же очень важный момент – эти сияющие женские глаза, у неё от природы сияющий глаз женский, завлекательный, сексуальный, не может не привлекать мужиков. Вот надежда была на это и то, как четверо мужиков, которые там сидит, у неё в гостях, они же играют, это же баба, и не просто баба, а яркая. Хотелось надеяться, что из этого что-то получится.

ФРАГМЕНТ ИЗ К/Ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ», РЕЖИССЁР А. СМИРНОВ, 1970 Г.

Голос за кадром: Песню для фильма написал поэт-фронтовик Булат Шалвович Окуджава. «Фильм требовал стилизации текста под стихи военного времени, – вспоминал он. – По мысли режиссёра стихи должны исходить не от профессионала, а от человека, сидящего в окопе и пишущего для однополчан о своих друзьях. Но тогда на фронте мы совсем по-другому думали, по-другому говорили и по-своему пели. Отыщу ли я слова тех лет? И вдруг вспомнился фронт, и сами собой возникли слова будущей песни: “Мы за ценой не постоим”».

ФРАГМЕНТ ИЗ К/Ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ», РЕЖИССЁР А. СМИРНОВ, 1970 Г.

Голос за кадром: Аранжировка этой песни принадлежит Альфреду Гарриевичу Шнитке – лауреату государственных премий. Он родился в Республике немцев Поволжья. Когда началась война, республика перестала существовать, немцев отправили в далёкие края – в Сибирь, в Казахстан, но его отца отправили на фронт. Так что Альфред Шнитке знал, о чём эта музыка.

Леонид Млечин: Когда вы ощутили всенародную любовь, скажите, вы подходили к зеркалу и говорили себе: «Я – великий режиссёр»?

Андрей Смирнов: Вы смеётесь что ли? Дело было так: «Белорусский вокзал» сдавался в Госкино перед Новым годом в 71-м в атмосфере катастроф. Почему-то на студии была уверенность, его закрывали четыре раза, считали, что закроют и это. Но потом кто-то посмотрел, то ли Брежнев, то ли Гришин, я так и не знаю, кто именно, но неожиданно через три дня картину приняли, дали поправки, заставили переснять всю последнюю сцену, но картина вышла, и, мало того, её выпустили на экран до того, как она должна была выходить, потому что в феврале, по-моему, был XXIV съезд КПСС, и вот к съезду партии выпустили эту картину в качестве подарка.

Леонид Млечин: Андрей Сергеевич, а правда, что вы прямо с юности хотели быть актёром? Вы из такой серьёзной семьи, и актёром, что вас сподвигло?

Андрей Смирнов: Дело в том, что когда началась война, мне было три месяца, и отец коли ушёл на фронт, нас с матерью отправили к родственникам в Воронеж. В Воронеже жила родная сестра моей бабушки, младшая. Она была замужем за известным артистом Воронежского театра. Он был Василий Иванович Флоринский – заслуженный артист республики. То есть свои первые два-три года я рос за кулисами Воронежского театра. Уже лет в пять я был уверен, что я буду артистом. Но, действительно, отец сказал: «Чего ты дурака валяешь? Если идти, то не в театр, а в кино, и не артистом, а режиссёром». Послушав его, я подал документы на режиссёрский факультет ВГИКа. Конкурс там был гигантский, толпы ребят проходили. Там главное было дожить до собеседования с мастером. Мастером у нас был Михаил Ильич Ром, у которого я потом учился. Само это собеседование мне очень понравилось. На меня произвёл огромное впечатление Михаил Ильич. Он был человек огромного обаяния, высочайшей культуры, таланта. Ром приучил к мысли, что учиться во ВГИКе будет удовольствием. Я понятия не имел о том, как снимается кино, но этому при желании можно довольно быстро научиться.

Леонид Млечин: Это ремесло – научиться организовывать, а вот этот вот, видимо, я не знаю, глаз, расскажите, это что-то другое, это дано вам было или дано режиссёру некое видение мира?

Андрей Смирнов: Да ничего не было дано, мне кажется. Всему пришлось учиться. Конечно, научиться можно ремеслу. Но довольно значительная часть работы режиссёра – это ремесло. Можно быть каким угодно художником, но если у тебя отсутствует мастерство в ремесле, то никогда ты не станешь большим режиссёром. Составные части этого ремесла, можно сказать, работа с изображением, со светом, работа с артистом, монтаж, соответственно, это всё вещи, которые вполне постигаются умом и опытом. Ведь, начиная со второго курса, мы же обязательно делали съёмочную работу. На втором курсе – немой этюд. На третьем курсе – звуковой этюд. На четвёртом курсовая была положена. Но так как мы курсовую с Яшиным сняли на «Мосфильме», нас взяли на «Мосфильм», и короткометражка была выпущена в прокат, то мы защитили диплом по ней, поэтому я во ВГИКе учился меньше трёх лет.

ФРАГМЕНТ ИЗ К/Ф «ЭЙ, КТО-НИБУДЬ», РЕЖИССЁРЫ А. СМИРНОВ, Б. ЯШИН, 1962 Г.

Голос за кадром: Дипломная работа Андрея Смирнова во ВГИКе – экранизация пьесы известного тогда американского драматурга Уильяма Сарояна «Эй, кто-нибудь». Сароян побывал в Советском Союзе и заявил: «Я увидел здесь триумф человека». Уильяма Сарояна охотно переводили в Советском Союзе, и он серьёзно повлиял на прозу 60-х. Пьеса «Эй, кто-нибудь» мрачная, тяжёлая.

Леонид Млечин: Вы выбрали пьесу Сарояна, где дело происходит в тюремной камере. Почему вы выбрали такой сюжет? Вы молодой человек, зачем о грустном?

Андрей Смирнов: Потому что это сложная задача была. В это время появились ведь такие специальные павильонные, что ли, картины. Было две знаменитых. Это, прежде всего, американская картина «12 разгневанных мужчин», которая вся происходит в павильоне, что называется. А потом французская, очень известная картина «Мари-Октябрь», которая тоже вся происходит в одной декорации. И мы понимали, что для этого требуется незаурядное мастерство, чтобы внутри одного павильона без натуры суметь сделать картину так, чтобы она была нескучна зрителю, достаточно интересна, поэтому мы сознательно взяли пьесу, чтобы самим попробовать, каково это – снять картину всю в одном павильоне, в одной декорации. И в этом смысле выбор был абсолютно правильным. Он нам помог почувствовать режиссёрскую руку, поувереннее стать как-то. И картина вышла в альманахе трёх короткометражек, она была на экране. Мне было 19 лет, а у меня кино на экране.

Голос за кадром: В 1962 году Андрей Смирнов окончил режиссёрский факультет. Вместе с Борисом Владимировичем Яшиным, бывшим офицером, снял на «Мосфильме» военный фильм «Пядь земли». В нём играли Александр Збруев, Евгений Урбанский, Лев Дуров, Николай Губенко. Фильм поставлен по известной книге Григория Бакланова.

Леонид Млечин: Григория Яковлевича Бакланова я хорошо знал. Он был человеком спокойным, непафосным, но очень твёрдых убеждений, от которых никогда не отступал. Он ушёл на фронт добровольцем, говорил мне: «Тяжелее всего было в пехоте, а я-то в артиллерии». Он был командиром взвода разведки в артиллерийском дивизионе. Он описывал войну такой, какой видел. Уважение к памяти мёртвых не позволяло ему рассказывать о войне как-то иначе. Его герои всегда стоят перед тяжёлым морально-нравственным выбором. Но Григорий Яковлевич всегда повторял, что наша армия свершила великое дело – защитила Родину.

ФРАГМЕНТ ИЗ НОВЕЛЛЫ «АНГЕЛ» (АЛЬМАНАХ «НАЧАЛО НЕВЕДОМОГО ВЕКА»), РЕЖИССЁР А. СМИРНОВ, 1967 Г.

Голос за кадром: А в 1967 году Андрей Смирнов, уже один без соавторов, снял киноновеллу «Ангел». Это была идея известного режиссёра Григория Наумовича Чухрая – народного артиста СССР, лауреата Ленинской премии. Он руководил экспериментальным творческим объединением киностудии «Мосфильм» и дал молодому режиссёру возможность профессионально развернуться.

Андрей Смирнов: Там очень важный был момент союза с оператором. Была первая работа выдающегося впоследствии советского оператора Павла Лебешева, который сделал лучшие картины Михалкова-младшего. Он с разными режиссёрами работал, у него палитра была очень широкая. «Ангел» – его первая работа. И сразу выдающаяся, потому что моё было условие, что ни один прибор не поедет в экспедицию. За счёт лишнего света изображение выглядело более праздничным, более нарядным, чем буднее. А мне-то хотелось такое изображение, как у Годара или у Бергмана, где выдающиеся операторы. Поэтому я сказал, что приборы мы не берём с собой в экспедицию, всё снимается только при натуральном свете, на что Лебешев меланхолически сказал: «Без света, – матерное слово, – да хоть без плёнки». Эта фраза стала легендарной в кино, передавалась. Но выяснилось, что Лебешев, который ещё учился на заочном операторском, был полностью готов к этому, потому что в «Ангеле» роскошное чёрно-белое изображение.

Голос за кадром: Фильм «Ангел» Андрей Сергеевич снял по повести Юрия Олеши, которого сейчас редко вспоминают.

Леонид Млечин: Юрия Карлович Олешу знают по его романам «Три толстяка» и «Зависть», по его мемуарной книжке «Ни дня без строчки». Без сомнения, золотое перо русской литературы. Но написал очень мало. Почему? Ленился? Любил богемную жизнь? Олеша чувствовал, что ему не дадут написать то, что ему хочется. Он говорил: «Не могу больше писать. Если я напишу “погода была плохая”, мне у укоризненно скажут: “Погода была хорошая для выращивания хлопка”».

Скажите, зачем вы выбрали рассказ Юрия Олеши, который даже читать страшно, а вы взялись его экранизировать, то есть этот ужас, который у него там заложен, вы ещё и ярче сделали. У вас тогда интерес к истории проснулся к отечественной?

Андрей Смирнов: Вы знаете, я во ВГИКе уже помешался на истории революции, у меня целая библиотечка была, и в 19 лет у меня уже лежала дома книжка «Бердяев. Истоки и смыслы русского коммунизма». Эту книгу, которую нельзя было ввести в Россию, мне удалось купить у спекулянта, хотя это было опасно, и посадить могли спокойно совершенно. Но, я уже читал её. Читал Бердяева, читал Федотова – всю эту команду, которую увезли отсюда на пароходе философском. Отцу категорически не понравился фильм, потому что он был натуралистичен. Там же комиссара самые зелёные ловят, раскладывают головой на наковальню и молотом разбивают ему голову. Это всё в натуре было снято, поэтому в зале крики раздавались, когда это было. Ч там подрезал потом немножко, но всё равно картина достаточно натуралистичная. Для меня было очень важно, чтобы это были живые, настоящие фактуры. Да, конечно, жестокость там была неприкрытая, натуралистично вполне и подлинно. Такая цель была у картины.

Леонид Млечин: Смирнов увидел Гражданскую войну как страшное бедствие, как национальную трагедию, какой Гражданская война и была. Да чиновники испугались. Будущий председатель Госкино, а тогда заместитель заведующего отделом культуры ЦК КПСС по кинематографу Филипп Тимофеевич Ермаш возмущался: «Происходит протаскивание буржуазной идеологии на советский экран».

ФРАГМЕНТ ИЗ НОВЕЛЛЫ «АНГЕЛ» (АЛЬМАНАХ «НАЧАЛО НЕВЕДОМОГО ВЕКА»), РЕЖИССЁР А. СМИРНОВ, 1967 Г.

Голос за кадром: В «Ангеле» очень убедительно сыграли и Георгий Бурков, и Николай Губенко. Но зрители ленту Андрея Смирнова не увидели.

Андрей Смирнов: Её положили на полку. Мне замминистра сказал, обсуждение закончилось тем, что он сказал: «Мы тебе поможем сменить профессию». Ещё одно матерное слово надо прибавить, чтобы было точно. И, действительно, работы никакой не давали.

Голос за кадром: В 1974 году Андрей Смирнов снял мелодраму «Осень» по собственному сценарию. Рассказывал, что снимал фильм три месяца, а сдавал семь. В Госкино требовали радикальных переделок, в том числе убрать сцену, где звучат стихи Бориса Леонидовича Пастернака, которому всё ещё не могли простить полученной им Нобелевской премии по литературе. В результате «Осень» почти никто не увидел.

ФРАГМЕНТ ИЗ К/Ф «ОСЕНЬ», РЕЖИССЁР А. СМИРНОВ, 1974 Г.

Голос за кадром: В 1979 году Смирнов снял фильм «Верой и правдой» о трудных взаимоотношениях архитектора и власти, точнее, художника-творца с чиновниками. Уже снятый фильм безжалостно резали и кромсали.

ФРАГМЕНТ ИЗ К/Ф «ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ», РЕЖИССЁР А. СМИРНОВ, 1979 Г.

Леонид Млечин: Андрей Сергеевич, вы сняли фильм об архитекторах – далёкая от вас профессия. И так огорчились, что вообще сказали, больше снимать не буду. Архитекторы того стоили, Андрей Сергеевич?

Андрей Смирнов: Фильм был задуман в стиле гротеска. Там была, например, сцена, где уголовник, которого играет Серёжа Шакуров, приходит на стройку, где руководит Евгений Павлович Леонов – махровый бюрократ. Это уже на уровне материала, вся группа подыхала от смеха. Так талантливо, что один, что другой. Концерт настоящий.

ФРАГМЕНТ ИЗ К/Ф «ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ», РЕЖИССЁР А. СМИРНОВ, 1979 Г.

Андрей Смирнов: Картину остановили, и тогдашний директор Николай Трофимович Сизов мне сказал: «Ты думаешь, ты истратил миллион, так мы тебе дадим второй истратить? Хрена! Пока ты не переделаешь это всё, дальше не пойдёт». И началась: сцена за сценой, мне пришлось переснимать, Червинскому переписывать.

Леонид Млечин: Николай Трофимович Сизов полтора десятка лет руководил «Мосфильмом», а до этого был руководителем столичного комсомола, в начале 60-х возглавил Московское Управление внутренних дел. И на этой должности у него проснулся писательский талант. Он стал писать детективные рассказы о московской милиции. Поскольку мой отец в начале 60-х работал в московском Горкоме партии, то Сизов посылал ему свои книги, и я их читал в школьные годы. Он оказался очень способным человеком. И в роли руководителя «Мосфильма» старался делать так, чтобы у него на студии снимались талантливые фильмы. Это ему плюс. Но иногда фильмы оказывались слишком талантливыми.

Андрей Смирнов: Выяснилось, что в стиле гротеска рассказывать о СССР нельзя. Это безнравственно. Тогда я решил: «Хватит». Это была четвёртая картина. У меня, значит, «Ангел» на полке, «Вокзал» покорёжен со страшной силой, «Осень» вообще в Москве не шла и так далее. И «Веру и правду» остановили. Картина вышла. Она не дурная, мне там стесняться нечего, она приличная, но не более того. Тот блеск талантов, который там сиял, он оттуда ушёл. И я решил, что с меня хватит. Четыре было картины. Я решил, что больше я снимать кино не буду. Перерыв был 29 с половиной лет.

Леонид Млечин: Андрей Сергеевич, у вас семья, вы заметный человек, но вы сильно рискнули.

Андрей Смирнов: Почему? Я стал осваивать другую профессию, в смысле профессию сценариста, драматурга. Пару сценариев написал, но их забодали, конечно, не пустили. Но потом всё-таки пару фильмов по моим сценариям сняли. Потом я написал пьесу. Пьеса и сейчас идёт в Театре Сатиры. А это был 83-й год. И пьеса пошла и стала нас кормить, всё семейство.

Леонид Млечин: И вы стали играть?

Андрей Смирнов: Да, это жена моя привела меня в кино. Она снималась у Родиона Нахапетов, и там мужа её играл Ивар Калныньш, а с любовником были какие-то проблемы. И она сказала: «Попробуйте моего мужа». Он попробовал, ему понравилось, меня утвердили. А дальше она снималась на «Ленфильме» в фильме «Красная стрела», где её партнёром был Кирилл Лавров. Там Кира Лавров играл её любовника, а я играл её обманутого мужа. Вот с этого началось. А дальше пошло, и хлеб в основном я стал зарабатывать, как артист.

Леонид Млечин: На площадке режиссёр – хозяин, вы были хозяином. А актёр исполняет волю режиссёра. Как вы себя чувствовали в роли исполняющего чужую волю?

Андрей Смирнов: Прекрасно. На самом деле, нет послушней артиста, чем режиссёр, потому что режиссёр прекрасно знает, что и з всей команды только у одного человека на площадке в голове есть картина. Поэтому, когда режиссёр работает артистом, он старается как можно точнее понять, чего от него хочет режиссёр, и как можно лучше это сделать.

Леонид Млечин: А когда что-то происходило не так, и вам-то было видно как высокому профессионалу, вас охватывало желание сказать: «Да не так надо снимать, по-другому»?

Андрей Смирнов: Нет, я отворачивался и смотрел в другую сторону, вот и всё. Это не моё дело. Моё дело – сыграть мою роль, и до свидания.

ФРАГМЕНТ ИЗ К/Ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ», РЕЖИССЁР А. УЧИТЕЛЬ, 2000 Г.

Леонид Ярмольник: Андрей Сергеевич лучше других режиссёров и артистов знает, как артисту играть. А то, что он это делает филигранно, элегантно, это он доказал во многих картинах. И очень часто, скажем, достаточно известные артисты рядом с ним в кадре в чём-то проигрывают, потому что он играет точнее, лучше, талантливее. Он режиссёр, он актёр замечательный, но если бы ему было любопытно снять картину как оператору, он бы и это, наверное, сделал. Он бы чуть-чуть подучился чисто технически, но видение кадра и всего остального, я уверен, что он с этим бы справился.

ФРАГМЕНТ ИЗ К/Ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ», РЕЖИССЁР А. УЧИТЕЛЬ, 2000 Г.

Голос за кадром: Андрей Смирнов как человек очень одарённый добился успеха и как актёр, удостоился нескольких кинопремий. Прежде всего за роль лауреата Нобелевской премии Ивана Алексеевича Бунина в ленте Алексея Ефимовича Учителя «Дневник его жены».

Алексей Учитель: Я помню, как мы посмотрели материал, смонтированный по сценарию, и он мне сказал: «Забудь про сценарий, а теперь надо придумать картину». Вот такой был посыл, представляете? И в результате этого мы первые 20 минут фильма, которые предполагались – его знакомство с героиней и так далее, прекрасные, безумно красивые эпизоды, на которые потрачена кучу времени. И мы эти 20 минут, благодаря его такому напутствию, не то что он сказал сделать это, мы это отрезали, и это было абсолютно правильно, и дало сразу какую-то картине динамику и точную драматургию. Для меня Андрей Сергеевич с некой своей особой бескомпромиссностью ко всему, с такими резкими суждениями иногда. Но вот это своеобразие, мне кажется, и дало результат актёрский по отношению к тому, кого он сыграл, это Иван Алексеевич Бунин. Было много вариантов, и, в частности, мне советовали, назывался и Янковский. То есть фамилии возникали очень большие, но для меня прежде всего было важно вот это естественное существование, которое только актёрской игрой было невозможно сделать. И Андрей Сергеевич это блестяще воплотил. Мы снимали в Крыму в основном, и у нас на съёмочной площадке были рабочие – местные крымские ребята, такие сидели, всегда мрачные, абсолютно не реагируют, то есть никто на них внимания не обращал. И через примерно 10 или 12 дней после начала съёмок они приносят книгу с произведениями Бунина, подходят к Андрею Сергеевичу и говорят: «Иван Алексеевич, поставьте, пожалуйста, автограф».

ФРАГМЕНТ ИЗ К/Ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ», РЕЖИССЁР А. УЧИТЕЛЬ, 2000 Г.

Леонид Ярмольник: Он непревзойдённый мастер, совершенно со своим почерком, своим видением жизни, со своим отношением к людям, к истории, с его невероятной честностью и прямотой, со всей его элегантностью, вкусом и так далее, и так далее, и так далее. И если есть люди, которых можно назвать гениальными, то это как раз относится к Андрею Сергеевичу. Он гениальный профессионал, очень талантливый человек, очень хороший человек. С ним можно часами говорить, многому учиться, многое понимать, несмотря на возраст. Кто-то может понять его и в 20 лет, а я стараюсь понять Андрея Сергеевича уже много лет, потому что каждая его новая работа – это новая планета, новое видение жизни во всех смыслах.

Голос за кадром: В новой России он вернулся к режиссуре и к истории, которой так увлечён. Он снял исторический фильм «Жила-была одна баба» о Гражданской войне, о Тамбовском восстании.

Андрей Смирнов: Историей революции я заинтересовался в институте, но заглянул то я в историю революции как бы с этой стороны – от советской власти, но там нашлось много таких сведений, которые не на пользу советской власти шли, поэтому когда ВГИКа я вышел, я, конечно, был законченный антисоветчик. Я уже и прочёл немало из того, что написали противники советской власти. Что такое было Тамбовское восстание, я уже слышал к тому времени. Поэтому, конечно, пришлось держать язык за зубами, а то можно было загреметь.

ФРАГМЕНТ ИЗ К/Ф «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА», РЕЖИССЁР А. СМИРНОВ, 2011 Г.

Дарья Екамасова: Пробы длились около двух месяцев. Мы перепробовали, как говорил Андрей Сергеевич: «Я раскладываю пасьянс». То есть он соединял всех актёров, пробовал этих с этим, с этим, дочери, дети, первый, второй, третий, её мужик. Он всё пытался собрать воедино, чтобы было именно так, как у него в голове. Я уже была готова отказаться, тем более я знала, что туда пол-Москвы пробуется – на эту роль. Но Андрей Сергеевич в какой-то момент меня утвердил и сказал, что «всё, это ты, я тебя беру». Я знаю, что практически вся киностудия, на которой снималась, это картина, все говорили: «Да ты что, какая Екамасова? Она главных ролей ещё никогда не играла. Да она не справится. Сколько? В 23 года такую роль?». Но Смирнов меня отстоял, и я очень признательна Андрею Сергеевичу за это, потому что, конечно, безусловно, он открыл мне целый мир, подарив мне такую роль, о которой в таком возрасте даже и мечтать нельзя.

ФРАГМЕНТ ИЗ К/Ф «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА», РЕЖИССЁР А. СМИРНОВ, 2011 Г.

Голос за кадром: Настало время рассказать Тамбовскую историю. Но работа над лентой «Жила была одна баба» заняла много лет.

Дарья Екамасова: Мне кажется, он монументально, широкими мазками просто зафиксировал всё своё отношение к судьбе России, ту свою боль и огромную любовь. Андрей Сергеевич очень любит Россию. Наверное, я не встречала ни одного человека, который так бы любил Россию.

ФРАГМЕНТ ИЗ К/Ф «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА», РЕЖИССЁР А. СМИРНОВ, 2011 Г.

Дарья Екамасова: Андрей Сергеевич очень сильно похудел во время съёмок. Мы начали снимать «Жила была одна баба», и он стал стремительно терять вес. Мы все очень переживали, пытались его как-то откармливать. И даже, помню, бабушки из массовки приносили какие-то пироги, солёные огурцы, домашний хлеб, картошку тамбовскую, чтобы его только откормить.

Голос за кадром: В 2011 году «Жила-была одна баба» вышла на экраны. Есть и 5-серийная телевизионная версия фильма. И совсем недавно появился новый фильм Андрея Смирнова «За нас с вами».

Алексей Учитель: Я, например, не верил, что, возможно, после 20 с лишним лет вернуться полноценно в режиссуру. Я понимал, как мне тяжело. Каждое производство – это куча сил, здоровья, нервов. Это понятно, но тем не менее. И всё-таки ритм меняется, люди меняются. Как он войдёт в эту всю колею? Поразительно, конечно. И первая картина, и вторая, и особенно последний его фильм, который, мне кажется, это моё ощущение, лучший его фильм из последнего периода. Блестяще просто, блестяще. Именно режиссёрский, как работают актёры, как это всё выставлено, с такой душевной болью и пониманием и времени, и ситуации.

Голос за кадром: «Время действия – последние месяцы жизни Сталина, – написал известный публицист Константин Вадимович Ремчуков. – Атмосфера доносов, неопределённости судьбы, антисемитизма, борьбы с буржуазным идеализмом. Это картина о вневременном обаянии и достоинствах человеческой личности. Фильм Смирнова дарит зрителю несколько героев, завораживающих красотой непротиворечивости в ответах на вопросы, что такое хорошо и что такое плохо. Достоинство личности – категория вневременная», – настаивает Андрей Смирнов.

Дарья Екамасова: Он абсолютно не повторяется. Его фильмы нельзя сравнивать. Их объединяет только одно – то, что они все честно сделаны. И он, действительно, очень смелый человек. Нельзя сравнивать «Белорусский вокзал» и «Осень». Нельзя сравнивать «Ангела» и «Жила-была одна баба». Это абсолютно разные произведения. И в этом, мне кажется, его уникальность, его неповторимость.

Леонид Ярмольник: Андрей Сергеевич – обожаемый, любимый мной художник, классик. Я играл это, потому что я знал, про что я играю. А Андрей Сергеевич очень точно выставлял степень этого моментного безумия и агрессии, и боли. Очень многие мои друзья, поклонники, партнёры, посмотрев кино, которым я очень доверяю, они мне сделали комплимент и говорят: «Жалко, что тебя не так много в этом фильме».

ФРАГМЕНТ ИЗ К/Ф «ЗА НАС С ВАМИ», РЕЖИССЁР А. СМИРНОВ, 2023 Г.

Леонид Ярмольник: Знаете, у артистов есть такой негласный термин, что ли, или понятие. Есть фильмы, где ты ждёшь камеру, а есть фильмы, где камера ждёт тебя. Вот это всё-таки для меня картина, где я ждал камеру, а для того, чтобы мне раскрыться шире в этой же роли, камера должна была ждать меня. То есть мне хотелось, чтобы было больше времени экранного, но опять-таки это уже актёрские такие штучки, которые я не стесняюсь говорить, потому что я знаю даже, чтобы ответил Андрей Сергеевич, он бы сказал: «Было именно столько, сколько надо, поверь мне, Лёня».

Дарья Екамасова: Андрей Сергеевич всегда пытался показывать. Мне очень нравилось, как он перевоплощался, у него прямо взгляд становился такой бабский, настоящий. Но я не могла, помню, на это всё время смотреть, и я всё время слушала. Так как я музыкант, я ушами больше понимаю, чем глазами. Он очень точно всегда доносил задачу и то, что он хотел видеть в кадре.

Алексей Учитель: У Андрея Сергеевича такое удивительное сочетание вот этой предельной достоверности, документальности и при этом какой-то поразительной эмоциональной нагрузки, причём она не только для элитарного зрителя, она для всех. Это тоже немаловажно, что режиссёр снимает «лишь бы мне нравилось», а здесь вот... И при этом это глубина. Я таких просто практически не знаю, чтобы и то, и другое, и третье. Я был на премьере последней его картины «За нас с вами». Я, честно вам скажу, давно такого не видел, когда после фильма минут 10, а то и больше, люди стоя аплодировали.

Леонид Ярмольник: Это особенная картина у Андрей Сергеевич, потому что, я считаю, это такая картина-исповедь. Картина, в которой он подводит какие-то итоги того, что он видел в жизни. То через что он прошёл. Или, скажем, даже если он не лично прошёл, то через те периоды жизни, которые связаны с историей нашей страны. Мы знаем, что всегда говорят, что история развивается по спирали. Иногда эта спираль сжимается, иногда она растягивается, какие-то времена наступают раньше или позже. Но очень многое повторяется. И в этой картине он нас о многом предостерегает.

Алексей Учитель: Я думаю, что это некая бескомпромиссность в понимании жизненных каких-то вещей и того, что происходит. Я, может быть, не могу с ним сравниться в этом, безусловно, но это есть, и таких, я думаю, по-человечески, личностей в кино я на сегодня не знаю.

Леонид Млечин: Работая над каждым выпуском программы «Игра в классики», я думаю: «Господи, как хорошо, что когда-то создали ВГИК, этот чудесный институт, куда приходят яркие и необычные, талантливые молодые люди. И как хорошо, что у нас на канале придумали эту программу, которую вы только что посмотрели».