Здоровье подростков

Здоровье подростков

https://otr-online.ru/programmy/na-prieme-u-glavnogo-vracha/zdorove-podrostkov-68542.html

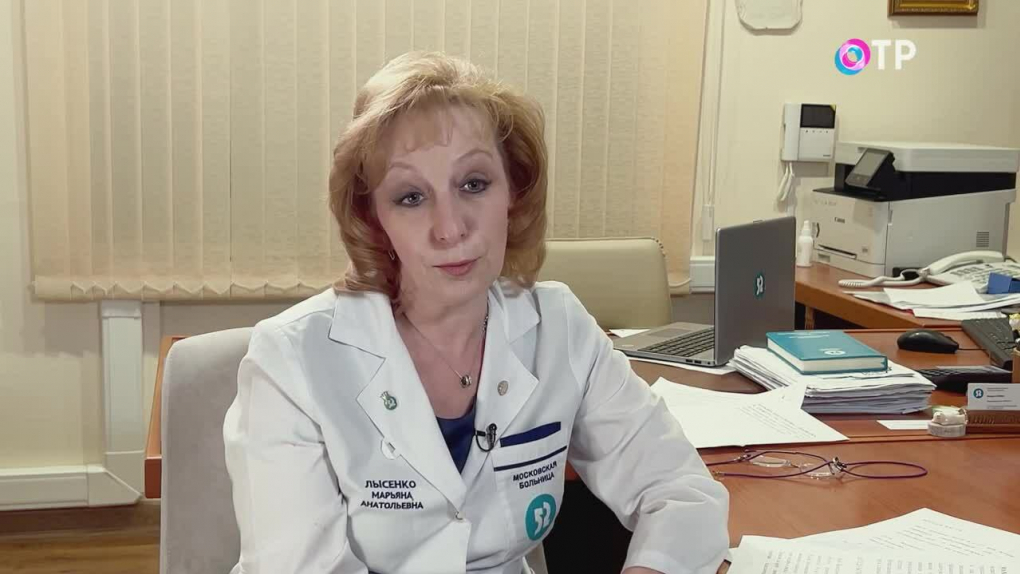

Марьяна Лысенко, Герой Труда РФ, главный врач Городской клинической больницы № 52: Подростковый возраст – очень сложный период для всех участников процесса: и для самого взрослеющего ребёнка, и для его родителей.Часто это время связывают в основном с эмоциональными всплесками и забывают о том, что изменения в самочувствии тоже важны.На какие аспекты здоровья важно обратить своё внимание родителям девочек и мальчиков, которые становятся девушками и юношами? Об этом мы поговорим сегодня.

Сегодня мы начнём разговор о девушках-подростках, немножко затронем наших юношей, но тем не менее в связи с тем, что у нас в гостях наш уже постоянный эксперт – главный внештатный специалист Департамента здравоохранения по гинекологии, кандидат медицинских наук Вера Вячеславовна Коренная. Начнём, наверное, с того важного этапа, который мы часто упускаем: когда нужно и важно обратиться к гинекологу первый раз? Как правильно перейти в период возможного материнства здоровой полноценной женщиной? Вот об этом сегодня хотим поговорить.

И, безусловно, у нас будет много вытекающих из этого вопросов и ответов на них, Вера Вячеславовна, с вашей помощью. Но начнём, наверное, всё-таки с того, когда правильно начинать будущей женщине, а будущей женщиной она становится ровно тогда, когда только появляется на свет, обращаться за помощью к гинекологу?

Вера Коренная, главный внештатный специалист-гинеколог Департамента здравоохранения Москвы: Совершенно правильно вы сказали, что женщина женщиной становится даже не в момент появления на свет, а в момент зачатия, поэтому когда она только-только появилась на свет, в ближайшее время желательно, чтобы девочку, маленькую девочку осмотрел гинеколог. Это не очень широко распространено в нашей стране в силу определённых традиций, в силу табуированности темы, в силу того, что не во всех регионах детский гинеколог доступен, хотя, на самом деле, они есть.

Если задаться целью найти такого специалиста, то в любом городе, в любом регионе такие доктора есть. Для чего? Для того, чтобы посмотреть, всё ли в порядке у девочки уже с рождения. Это большое заблуждение – считать, что проблемы в женской жизни начинаются тогда, когда наступает период полового созревания. Женские проблемы могут появиться гораздо раньше. В совсем юном возрасте, в младенчестве, это могут быть сращения половых губ, которые уже в этом возрасте раньше рекомендовалось разделять, теперь рекомендуются специальные кремы, мази, и это может быть косвенным свидетельством, например, мочевой инфекции или каких-то проблем с кишечником.

Поэтому гинеколог в этом смысле выступает не как какой-то очень специфический, особенный доктор, а просто специалист, который может увидеть косвенные признаки, совершенно других болезней. Когда девочка становится старше, это уже возраст школьниц, то осмотр гинеколога также показан. И, конечно, хотелось бы, чтобы девочкам в этом возрасте выполнялось ультразвуковое исследование, потому что существуют врождённые кисты яичников, существуют врождённые пороки развития матки, шейки матки, которые могут быть диагностированы в этом возрасте и иногда они требуют просто наблюдения, иногда они требуют хирургической коррекции.

И здесь очень важно грамотно и правильно спланировать время этой хирургической коррекции или просто проинформировать маму и её дочку о том, что есть такое состояние и оно накладывает на вас соответствующие обязательства. Например, очень правильное, очень корректное ведение половой жизни, очень правильное и корректное назначение контрацепции, если это нужно, потому что нежелательная беременность для такой пациентки может оказаться беременностью с очень серьёзными последствиями. Нужно грамотно это всё спланировать, потому что важно, чтобы в беременность в жизни любой женщины наступала тогда, когда она этого сама хочет, когда на к этому готова, а не когда это вдруг случилось.

Но и если так произошло, что девочку, молодую девушку к гинекологу не отвели, не показали, то в момент, когда происходит прикрепление пациентки к женской консультации, а на сегодня это повсеместная практика – любая жительница нашей страны имеет возможность посетить гинеколога в женской консультации, тоже важно сходить на осмотр к врачу. Выполнение ультразвука возможно, даже если барышня никогда не жила половой жизнью. Это возможно сделать датчиком через переднюю брюшную стенку, взятие мазков, если в этом есть необходимость, тоже возможно с соблюдением всех условий, которые необходимы для такой барышни во всех смыслах этого слова.

Очень важно не оказываться в женской консультации или вообще на приёме врача акушера-гинеколога, когда вы уже столкнулись с проблемой бесплодия, или вы столкнулись с проблемой нежелательной беременности, или вы уже столкнулись с проблемой каких-то половых инфекций. Все эти вещи можно предотвратить, всё это можно грамотно спланировать. То есть к гинекологу нужно ходить тогда, когда вас ничего не беспокоит, и тогда это будут правильные визиты.

Марьяна Лысенко, Герой Труда РФ, главный врач Городской клинической больницы № 52: Какие-заболевания гинекологической сферы характерны именно для подросткового возраста?

Вера Коренная, главный внештатный специалист-гинеколог Департамента здравоохранения Москвы: Основная проблема, которая в подростковом возрасте может произойти, – это какие-то гормональные нарушения и сбои. И для девочек очень просто понять, что такая проблема есть. Когда менструальный цикл не становится регулярным в течение двух лет от первой менструации, это повод обратиться к гинекологу. То есть в течение двух лет цикл может немножечко гулять. Цикл может быть чуть больше, чуть меньше.

Иногда менструация приходит раз в 3 месяца. Это допустимо. Но если через 2 года от начала менструации цикл не стал регулярным, это повод обратиться к гинекологу. Также повод обратиться к гинекологу, если у вашей дочери или, если нас сейчас смотрят молодые девушки, если исполнилось 16 лет, а менструации не пришли.

Марьяна Лысенко, Герой Труда РФ, главный врач Городской клинической больницы № 52: Скажите, пожалуйста, насколько, как вы думаете, сейчас может гинеколог являться доктором, который занимается просветительским общением? Очень часто ребятам не хватает какой-то информации, они её черпают из интернета, и это, безусловно, ресурс. Но как разделить зёрна от плевел? И иногда спросить у родителей нет желания у подростков, особенно учитывая эмоциональное напряжение, которое в это время царит в семье.

Часть родителей, к сожалению моему большому, просто, так скажем, не желает участвовать в не очень уютных с точки зрения просветительской работы в отношении своих детей разговорах. Доктор-гинеколог должен быть таким специалистом, он является таким специалистом? Вот как, на ваш взгляд, сейчас обстоят дела?

Вера Коренная, главный внештатный специалист-гинеколог Департамента здравоохранения Москвы: Это, наверное, даже больше философский вопрос, нежели профессиональный, Марьяна Анатольевна. Я уверена в том, что доктор-гинеколог должен иметь навык беседы с молодыми, юными барышнями, которые приходят на приём и боятся задать вопросы. И очень важно уметь найти вот этот подход, который не отпугнёт будущую женщину, будущую маму от вообще обращения к специалистам-гинекологам.

Очень важно быть деликатным, никогда не использовать никаких терминов, которые были бы обидными или оскорбительными для пациентки, и понимать, что, если пациентка пришла на приём с вопросами, даже если они кажутся не очень серьёзными, не очень важными, эти вопросы есть, значит эти вопросы должны быть удовлетворены.

Понятно, что то, что я сейчас говорю, это такое из области идеального мира, может быть, из области фантастики, и поэтому нельзя только на врача акушера-гинеколога перекладывать ответственность за, назовём это своими словами, половое воспитание, в правильном контексте, в правильном смысле. И, конечно, главным человеком в жизни девочки должна быть мама, которая почувствует тот момент, когда девочка готова к обсуждению этой темы. Мама должна, на самом деле, сама учиться и готовиться к ведению этой беседы, потому что она мало для кого бывает уютная, она всегда вызывает некий дискомфорт, и если дочка чувствует этот дискомфорт, она понимает, что мама говорит о чём-то таком, наверно, нехорошем или о чём-то запретном.

Хотя, на самом деле.беседы на эти темы абсолютно естественны. Ни у кого же не возникает вопроса, что нужно ребёнку научиться пользоваться зубной щёткой и зубной пастой? Естественная часть нашей жизни. Точно также и всё, что связано с половой сферой, абсолютно естественная часть нашей жизни. И подача информации должна быть такой – абсолютно естественной. Если так получилось, что с мамой выстроились правильные отношения, – это очень хорошо. Если нет, то молодые наши зрительницы, молодые наши пациентки, пожалуйста, сходите к гинекологу. И, даже если ваш первый опыт обращения к врачу будет не самым удачным, может быть, просто это не ваш врач. Сходите к другому специалисту. Вы обязательно найдёте своего врача, и это очень большое подспорье будет в вашей жизни, потому что по любому вопросу вы всегда можете с доктором переговорить.

Марьяна Лысенко, Герой Труда РФ, главный врач Городской клинической больницы № 52: Большое спасибо за разговор, Вера Вячеславовна! Мы сейчас прервёмся на небольшой сюжет, а потом продолжим тему подросткового периода с врачом-экспертом, врачом-эндокринологом.

Александр Калмыков, врач анестезиолог-реаниматолог: Привет, Сергей!

Сергей Симбирцев, врач анестезиолог-реаниматолог: Привет!

Александр Калмыков, врач анестезиолог-реаниматолог: Подростковый возраст – один из самых важных периодов в развитии и становлении личности.

Сергей Симбирцев, врач анестезиолог-реаниматолог: Да, семимильными шагами развивается подросток, но, на самом деле, не только он, но и те, кто попадается ему под горячую руку.

Александр Калмыков, врач анестезиолог-реаниматолог: Дочери нашей героини всего 11 лет, но предвестники большой бури у неё уже есть.

Евгения Берёза, психолог: Когда ребёнок начинает входить в этот период, он начинает нащупывать вашу реакцию, он начинает продавливать, что ему можно, а что нельзя, устанавливает свои правила игры. И вот в этот момент очень важно определить ребёнку границы дозволенного. Это очень важно. Очень важно сказать, что никаких наркотиков, никакого алкоголя, никаких интимных отношений до определённого возраста.

Если вы это проговариваете с ребёнком, более того, проговаривать это нужно аргументировано, не просто «нет, нельзя», а «нет, потому что…», и объяснить последствия, что может быть, показать последствия. Есть очень огромное количество сейчас доступного видеоматериала – и про наркоманов есть очень наглядные фильмы, что можно показывать подросткам, чтобы они увидели, к чему это всё может привести, и про беспорядочные какие-нибудь половые связи тоже можно, есть и литература и так далее. Это можно донести до ребёнка: почему вы не хотите. Он должен понимать, что это потому, что вы его любите и что вы желаете ему добра, а не просто потому, что «я сказал».

«Я сказал» никогда на подростка не подействует, это всегда вызовет отторжение и вызовет бунт, поэтому всегда проговаривайте, почему. И в конце обязательно всегда добавляйте «я тебя очень люблю».

Александр Калмыков, врач анестезиолог-реаниматолог: Здравствуйте, Мария! В своём письме к нам в программу вы написали о том, что ваша дочь взрослеет, она превращается из девочки в девушку, и вас тревожат те перемены, которые происходят в вашей семье. Расскажите в двух словах нам и нашим зрителям.

Мария: Да, действительно, моя дочь взрослеет, меняется поведение, меняются привычки, меняется реакция на определённые просьбы, предложения в том числе, то есть появился негативизм: «Сюда я не пойду, этого я не хочу, юбку я не надену вообще в жизни больше никогда». Поэтому возникает некий конфликт, и я не знаю, как его решить.

Александр Калмыков, врач анестезиолог-реаниматолог: Вы как будто сейчас мою дочку описали, потому что сегодня утром был такой же диалог, что «я не надену колготки и пойду в носках». И так и пошла в носках в школу, хотя погода ещё прохладная.

Мария: Да.

Александр Калмыков, врач анестезиолог-реаниматолог: Сергей.

Сергей Симбирцев, врач анестезиолог-реаниматолог: Я хотел сказать, что я немножко, как сторонний наблюдатель в этом случае, потому что мне ещё долго до этого. Но у меня есть один вопрос:а вас беспокоит ваше отношение к этому, или вы больше переживаете за неё?

Мария: Наверное, за неё больше переживаю.

Сергей Симбирцев, врач анестезиолог-реаниматолог: В любом случае мы до этого пообщались с нашим экспертом. Наш эксперт – это психолог, которая с удовольствием с вами пообщается.

Александр Калмыков, врач анестезиолог-реаниматолог: Вы готовы?

Мария: Да, буду очень рада.

Александр Калмыков, врач анестезиолог-реаниматолог: Пойдёмте.

Мария: Здравствуйте!

Евгения Берёза, психолог: Здравствуйте, Мария!

Мария: У меня к вам большой вопрос: что нужно делать, чтобы подростковый возраст был максимально как бы сглажен, чтобы как можно меньше было проблем?

Евгения Берёза, психолог: Диалог – это главный ваш инструмент. Сядьте тихонечко, спокойно поговорите, спросите, что её не устраивает, а её что-то не устраивает в ваших отношениях, также как и вас. И вот вы сформулируете, что вас не устраивает, только очень спокойно, очень тихо, без претензий. Просто: «Я чувствую вот так».«Мне, – например, – обидно, когда я тебя прошу там что-то сделать, а ты отказываешь мне». А ребёнок говорит: «Мама, а мне обидно, что ты меня это просишь делать. Ты же знаешь, что я это не люблю». И вот где-то посередине вы должны сойтись.

Александр Калмыков, врач анестезиолог-реаниматолог: Выбрать правильную тональность в общении с подростком может помочь такая рекомендация: попробуйте с ним общаться как с коллегой по работе.

Сергей Симбирцев, врач анестезиолог-реаниматолог: Это создаст между вами необходимую дистанцию. И, возможно, те слова или замечания, которые вы будете говорить в адрес вашей дочери или сына будут более сдержанными.

Евгения Берёза, психолог: Вот что для вас неприемлемо в отделении дочки? Что она делает такое, что вас задевает, может быть, делает вам как-то больно?

Мария: Задевает то, что не слушается. То есть что-то просишь сделать, а она не делает. Я вроде бы говорю всё, что нужно, то есть ничего лишнего. У нас нет такого авторитарного воспитания, оно более либерально-попустительское, я бы сказала.

Евгения Берёза, психолог: Так. А вы с ней садились поговорить и спросить, почему?.. Не криком, не давлением, не какими-то императивами, а просто сесть и поговорить?

Мария: Нет, не садились.

Евгения Берёза, психолог: Вот это первое, что нужно сделать. Спросите, как она это видит со своей стороны. Очень важно понять то, как для неё это выглядит. Может быть, для неё это выглядит как: «Вот у меня все подружки мои ходят гулять до восьми часов вечера, а мне – до семи». То есть вы должны выяснить, в чём для неё проблема. Вы для себя должны сформулировать, в чём ваша проблема, что вас не устраивает в этой коммуникации, и спросить у неё, что её не устраивает. И когда вы поймёте это, сформулируете своё, она вам – своё, вы где-то найдёте точку соприкосновения, вы предложите ей пойти на компромисс.

Родитель является инициатором направления коммуникации, поэтому родитель должен выбирать, в каком русле будет происходить общение. Если родитель давит, он не должен удивляться, что будет бунт. Если родитель идёт на диалог, он может ожидать диалога обратно. Но надо понимать, что это не сиюминутное. То есть вы 13 лет давили на своего ребенка, и вдруг в один день вы решили, сходили к психологу и поняли, что всё, «я больше не давлю, я буду в коммуникации».

Наберитесь терпения, за одну секунду это не пройдёт, то есть вы должны потихоньку идти с ним на диалог, как-то потихоньку приспосабливаться. Он должен начать вам доверять, потому что, когда вы давите, эта позиция «сверху», вы немножечко представляете опасность для ребёнка, а когда вы в диалоге, вы на равных. И, чтобы вам выровняться на эту позицию равных и пойти в этот диалог, должно пройти какое-то время.

Александр Калмыков, врач анестезиолог-реаниматолог: К сожалению, не всем взрослеющим детям удаётся пройти этот период благополучно. По данным ВОЗ 20% подростков страдает от депрессии и тревожных расстройств.

Сергей Симбирцев, врач анестезиолог-реаниматолог: Исходом этих заболеваний может быть суицид.И по статистике в возрастной группе от 15 до 19 лет самоубийство является второй причиной смертности после ДТП.

Александр Калмыков, врач анестезиолог-реаниматолог: Заподозрить самую частую болезнь этого возраста – депрессию – можно по следующим симптомам: у подростка возникает нарушение сна – бессонница или, наоборот, слишком долгий сон, ему сложно сконцентрироваться, он испытывает постоянную усталость и перестаёт радоваться, теряет привычные интересы и начинает избегать социальных контактов.

Сергей Симбирцев, врач анестезиолог-реаниматолог: Но большинство этих признаков может быть и при так называемой возрастной норме. Отличить одно от другого способен только специалист.

Александр Калмыков, врач анестезиолог-реаниматолог: Если вы беспокоитесь о психическом здоровье своего подростка, можно предложить ему совместный поход к психологу, а уже психолог решит, нужна ли дополнительная консультация психиатра или нет.

Евгения Берёза, психолог: Я бы советовала всё-таки мамам на одну хотя бы консультацию к хорошему психологу сходить, рассказать, что беспокоит, рассказать, какие симптомы, что происходит в поведении ребёнка, что поменялось. И хороший психолог всегда скажет, что это в рамках нормы или это, действительно, уже какие-нибудь, не дай бог, суицидальные наклонности, ещё что-то, есть какие-то за гранью уже нормы – пограничные состояния, отклонения. С этим уже нужно работать.

Какие ещё вопросы? Что в поведении дочки, какие-то конкретные вещи, которые вас задевают?

Мария: Вещи, скорее, бытовые. То есть одежда, например.Я, допустим, готовлю платье, его наглажу, какой-то праздник в школе. Утром она говорит, что она его не наденет, потому что оно колхозное, для неё неприемлемое, она своими словами говорит, и что она пойдёт в джинсовке. Хотя я точно знаю, что это будет праздник, вот 8 марта был праздник, что должны быть все в платьицах, должны быть все такие девочки-девочки.

Евгения Берёза, психолог: А что будет, если она пойдёт в джинсовке? Для вас что будет?

Мария: Что для меня будет? Невыполнение определённых правил.

Евгения Берёза, психолог: Правил.А вы всегда следуете всем правилам?

Мария: Стараюсь, есть у меня такая правильность.

Евгения Берёза, психолог: Если вы это проработаете в себе, то вы это очень классно сможете транслировать свои дочке. Подростки автоматически так пытаются жить. То есть, может быть, это заложено природой, что они пытаются жить, как они хотят. Это здоровая эволюционная стратегия – не подстраиваться под общественное мнение, а жить своей жизнью, как «мне хочется». Когда это чересчур, когда это уходит в какие-нибудь, не дай бог, вещества запрещённые, ещё что-то, это протест против давления, а когда это в меру, Господи, ну надел ребёнок не платье, джинсовку. Ну год, ну два – она серёжку в губу себе сделает максимум, дети бунтуют. Ну сделает, и что? Вы понимаете, 2-3 года пройдёт, забудет, а вас она будет помнить как самую понимающую в мире любимую мамочку.

Александр Калмыков, врач анестезиолог-реаниматолог: Уважаемые родители, главное, помните о том, что как бы вызывающе ни вели себя подростки, рядом с ними должен быть кто-то спокойный и сильный, способный помочь стойко перенести бурю в ожидании хорошей погоды.

Сергей Симбирцев, врач анестезиолог-реаниматолог: Мы с вами увидимся ровно через неделю, а разговор о здоровье подростков продолжат наши коллеги.

Марьяна Лысенко, Герой Труда РФ, главный врач Городской клинической больницы № 52: Разговор о здоровье подростков мы продолжаем с нашим следующим экспертом. Это доктор- эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Николаевна Маркова.

Татьяна Николаевна, очень сложный период, и мы уже об этом говорили, и будем говорить и далее. Но давайте начнём с того, что является нормой, что является не нормой, и когда родителям обратить внимание на именно медицинский аспект этого вопроса?

Татьяна Маркова, врач-эндокринолог, заведующая эндокринологическим отделением ГКБ № 52, доктор медицинских наук: Начнём с того, что подростковый период – это становление личности, и не только с точки зрения социальной, но и с точки зрения психологической и гормональной, потому что подростковый возраст – это в первую очередь пубертат. То есть, когда девочки-мальчики, которые хотели нравится мамам и папам, а теперь надо нравится противоположному полу. И это, несомненно, связано с пубертатным скачком. Чем он обусловлен? Он обусловлен выбросом тестостерона и эстрогенов – и того, и другого. Но у мальчиков тестостерон преимущественно, у девочек эстрогены. И поэтому с медицинской точки зрения на что надо обратить внимание?

В целом на сегодня пубертат начинается примерно в 8 лет у девочек и примерно на год позже у мальчиков и заканчивается к 13 годам. Вот здесь важно, чтобы мамы и папы тоже обратили внимание, что этот процесс начался и пошёл. Он должен начаться, ещё раз, в 8 лет. Это что у нас появляется? У девочек начинают формироваться молочные железы постепенно, начинается оволосение в области лобка, в области подмышек. У мальчиков начинает огрубевать голос, начинает появляться кадык. И, самый важный момент, в это время происходит ростовой скачок. Он может происходить по-разному: может происходить по 2, по 3 сантиметра в год, так гормоны могут влиять, а может это произойти достаточно быстро, за год, допустим, вырастают на 5-6 сантиметров и где-то даже побольше.

Итак, гормональный скачок. Мы смотрим за подростками, проходит ли он на самом деле. Это плохо, если вдруг половые признаки появляются до восьми лет, и мама может на это обратить внимание. И, наоборот, когда перед вами подросток тринадцатилетний, а у девочки нет менструаций, они не остановились, а у мальчика нет огрубения голоса и нет формирования вторичных половых признаков – нормального формирования мошонки и полового члена. Втрое, на что мы обращаем внимание, это, конечно, щитовидная железа. Обращаем внимание на что? Ребёнок занимается, учится, вы видите, что он усидчив, но при этом оценки в школе стали плохими, у ребёнка появилась сонливость, появилась плаксивость. Да, есть возможность подумать о гипотиреозе – щитовидная железа работает не вполне достаточно.

И, наоборот: ребёнок много кушает и худеет, у него появился тремор, у него появились влажные руки, он за всё переживает, он не спит ночами – есть возможность побеспокоиться в отношении гиперфункции щитовидной железы. Поэтому это тоже очень важный вопрос.

Марьяна Лысенко, Герой Труда РФ, главный врач Городской клинической больницы № 52: Москва, Московская область, да и часть регионов Российской Федерации, считаются эндемичными по дефициту йода. Разные программы уже были в нашей жизни. Сегодня идёт пересмотр. Как быть с йодом? В этот период требуется ли какое-то действительное медицинское решение, то есть приём каких-то препаратов или достаточно йодированной соли? Кому, когда и сколько? Давайте разберемся.

Татьяна Маркова, врач-эндокринолог, заведующая эндокринологическим отделением ГКБ № 52, доктор медицинских наук: Сегодня ведущие эндокринологи и мировые сообщества пришли к такому выводу, что индивидуальная профилактика таблетированными препаратами йода проводится у детей до двух лет, у беременных женщин и кормящих нужна индивидуальная профилактика. А вот в подростковом возрасте, действительно,йод тоже важен, и достаточно, если мама дома будет использовать только йодированную соль, если она всё будет готовить с помощью йодированной соли.

Мы на сегодня находимся в лёгком дефиците, по крайней мере, Москва, Московская область, поэтому достаточно йодированной соли, но это реально нужно сделать. Почему йод очень важен именно в подростковом периоде? Потому что в связи с дефицитом йода не будет явного гипотиреоза, но может быть дефицит интеллекта, дефицит успеваемости. Поэтому на это надо обратить внимание и использовать в доме и йодированную соль.

Марьяна Лысенко, Герой Труда РФ, главный врач Городской клинической больницы № 52: Татьяна Николаевна, сейчас, конечно, это уже мировая проблема за исключением тех стран, в которых, к сожалению, голод является нормой жизни до сих пор, но для развитых стран есть абсолютно обратная сторона этого вопроса – это лишний вес, нерациональное питание, нерациональное пищевое поведение, отсутствие, я бы сказала, культуры нормального питания в семье и плюс бытующее мнение о том, что пухлый ребёнок – это здоровый хороший ребёнок: он вырастет, всё это уйдёт. Вот всё-таки давайте акцентируемся на проблемах лишнего веса: насколько они актуальны, особенно в подростковом возрасте?

Татьяна Маркова, врач-эндокринолог, заведующая эндокринологическим отделением ГКБ № 52, доктор медицинских наук: Прибавка в массе тела, которая может быть именно в подростковом возрасте, и, к сожалению, потом её очень сложно лечить, здесь надо уже мамочкам обратить на это внимание. Если вы видите, что ребёнок пошёл заниматься, допустим, заниматься к школе, к урокам и с собой взял бутылочку колы, пару бутербродов, так быть не должно. Значит у ребенка есть элементы нарушения пищевого поведения. Ребёнок должен пообедать и пойти спокойно заниматься, может вода стоять около него, но никак не вот этот ассортимент.

Конечно, я думаю, что не надо рассказывать, как выглядит ожирение. Если вы видите, что прибавка в массе тела идёт слишком сильно, вы видите, что жировые складки появились, конечно, тоже надо обратить внимание, уже в этом плане бить тревогу. Но и наоборот. Сейчас, Марьяна Анатольевна, появилась проблема подростков: им хочется нравится друг другу, и у девочек появляется момент, что они исключают из питания очень многие продукты, и возникает нерациональное питание. А, представьте себе, подростковый возраст, когда нужно, чтобы формировались кости, формировалась кожа, волосяной покров. А они не едят жирное.

К сожалению, на сегодня или, к счастью, жирорастворимые витамины, такие как витамин D архиважный, витамин А, витамин Е и другие – они идут с жирными продуктами, к которым относится жирная рыба, сливочное масло, яичный белок, морепродукты тоже жирные в виде, например, той же самой икры. И нельзя это всё ограничивать, дабы наши подростки, когда они стараются быть особенно худыми, поддерживать монодиеты, исключают мясо.

Вот вторая большая проблема: у нас сейчас стало модно быть веганами. Исключение мяса может привести у девочки в большей степени, потому что мальчики реже этим страдают, к дефициту железа со всеми вытекающими последствиями. Я думаю, что на это тоже нужно обратить внимание.

Следующая большая проблема подростков связана с сахарным диабетом, и я не могу об этом не говорить. На сегодня не то что большая проблема, но она на сегодня есть. Ожирение, которое с детства, когда дети рождаются полными, оно у нас генетически обусловлено, оно, как правило, в детском возрасте сразу выявляется, но это редкость. А вот сейчас стал повышаться диабет второго типа у детей. Вы знаете, лет 30 назад такого не было вообще. То есть у нас диабет второго типа у подростков взрослых вообще не регистрировался.

А вот ко мне уже приходит подросток, например, ему лет 15, а у него уже давление, а у него уже нарушение углеводного обмена. Это может быть либо преддиабет, а иногда мы выявляем и диабет. И вот здесь, конечно, уже в подростковом возрасте иметь заболевания, которые могли бы начаться лет в 50, конечно, здесь надо бить тревогу.

И на что мама должна обратить внимание? Еще раз обращаю: есть ожирение у ребенка, надо идти к эндокринологу, надо идти разбираться и с ожирением, его надо лечить. Но, к сожалению, первый тип диабета тоже дебютирует чаще всего, именно в подростковом возрасте. Да, первого типа диабета намного меньше, но, если он дебютирует, его тоже надо вовремя выявить. И если мама видит, и папа тоже, что подросток ни с того ни с сего похудел, что он ходит в школу и из школы с литровой бутылкой воды, что появился какой-то запах ацетона изо рта, и, когда он разговаривает, такой легкий запах, то обязательно бегом-бегом идти к эндокринологу, потому что эти признаки: очень большая потребность воды, запах ацетона изо рта и немотивированное снижение веса – это очень важный показатель именно возможности дебюта первого типа сахарного диабета.

Марьяна Лысенко, Герой Труда РФ, главный врач Городской клинической больницы № 52: Стоит ли самостоятельно инициировать какое-то общение пусть даже с просветительской точки зрения с доктором-эндокринологом в этот период?

Татьяна Маркова, врач-эндокринолог, заведующая эндокринологическим отделением ГКБ № 52, доктор медицинских наук: Я сторонница того, что просто профилактически прийти к эндокринологу показать, конечно, в целом не помешает, не помешает подростковый возраст. Посмотрите, сколько я акцентов сделала на том, что происходит с гормонами, и важно, чтобы эти происходящие изменения прошли правильно и грамотно в этом маленьком ещё организме, вся жизнь которого ещё впереди. Поэтому это не помешает.

Но в целом, и даже у нас есть сколько случаев, когда и на диспансеризации говорят: «Обратите внимание, у ребёнка вес большой». А мама говорит с бабушкой: «Нет, это нормально, он сейчас израстётся». Нет, надо на это обратить внимание. Поэтому я бы так ответила, Марьяна Анатольевна: неплохо было бы показать.

Ещё часто спрашивают: какие анализы сдать? Вот здесь сразу скажу, уважаемые зрители, не надо какие-то специфические анализы сдавать. Вы покажите эндокринологу, она посмотрит или он посмотрит, увидит, что всё развивается хорошо. Может быть, и не надо ничего сдавать. А вот увидит, что что-то не так, он напишет именно те анализы, которые нужны. В гормонах у нас очень много тонкостей и для этого должен быть хороший специалист, который посмотрит этого ребёнка.

Марьяна Лысенко, Герой Труда РФ, главный врач Городской клинической больницы № 52: Доверие и всё-таки внимание медиков, и восприятие правильное тех слов, которые они говорят, наверное, ключевой залог того, чтобы этот возраст прошёл спокойно и безболезненно, без каких-либо последствий.

Татьяна Маркова, врач-эндокринолог, заведующая эндокринологическим отделением ГКБ № 52, доктор медицинских наук: Абсолютно верно, Марьяна Анатольевна. Вот здесь ребёнку нужно, наверное, особое внимание.

Марьяна Лысенко, Герой Труда РФ, главный врач Городской клинической больницы № 52: Спасибо большое за разговор, Татьяна Николаевна!

К сожалению, каждый из нас в течение своей жизни несколько раз сталкивается с ситуациями, когда кому-то рядом нужна помощь. И необязательно быть медиком или врачом для того, чтобы помочь человеку до приезда медицинской бригады. Как не растеряться, что делать и чего не делать, говорим в нашей традиционной рубрике о первой помощи.

Алексей Старков, врач анестезиолог-реаниматолог: Внезапная остановка сердца – очень опасная ситуация. В такие моменты от действий очевидцев напрямую зависит, выживет пострадавший или нет. Сегодня о том, как правильно себя вести в подобных ситуациях, как попытаться запустить сердце человека вновь, мы расскажем учителям одной из московских школ.

Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Алексей, я инструктор первой помощи.

Коллеги, такая ситуация: ребёнок предположительно на уроке физкультуры хватается за голову, за сердце, за живот, падает и лежит без движения. Чего мы боимся сильнее всего в такой ситуации?Мы боимся остановки сердечной деятельности, мы боимся того самого, что называлось раньше клинической смертью.

Подходим, сознание проверяем – хлопаем по плечам:«Что случилось? Ты меня слышишь?». Если реакции нет, дальше проверка дыхания: запрокидываем голову, ладошка на лоб, пальцы в подбородок, максимально разгибаем назад, сюда ухо, глазами вдоль грудной клетки. Считаем себе медленно поднос до 10, пытаемся увидеть дыхание, услышать его или почувствовать ток воздуха на щеке. Если у нас нет уверенности, что дыхание сохранено, тогда начинать реанимацию. В этот момент нужно организовать вызов скорой помощи.

Реанимация: давление основанием ладони в центр грудной клетки. Этсередина этого твёрдого прямоугольника, который называют грудной клеткой, от ключицы до реберных дуг, в центр этого образования точечно основанием ладони давим, вторая рука сверху, желательно пальцы в замок, плечи прямо над ним, руки прямые и, всем весом наваливаясь на грудную клетку, продавливаем её вниз –у взрослого человека на 5-6 сантиметров вниз, вглубь, у ребёнка – на одну треть высоты грудной клетки. 30 компрессий производим, после этого нужно сделать две вентиляции.

Какое-нибудь барьерное устройство, чтобы избежать контакта с биологическими средами. Зажимаем нос, запрокидываем голову своим ртом охватываем целиком рот пострадавшего и, делая неглубокий выдох, хотим боковым зрением увидеть небольшое движение грудной стенки. Если почему-то она не приподнялась, не отреагировала –воздух туда не попал, не тратим время, возвращаемся на компрессию. Основное в этом действии – это компрессия.

Павел Иванов, врач анестезиолог-реаниматолог, врач скорой помощи: При остановке сердца и дыхания успешный процент исхода этой ситуации будет зависеть от того, насколько грамотно и оперативно действуют окружающие. По статистике сердечно-лёгочной реанимации компрессии грудной клетки и дефибрилляции, выполненные в течение первых 3-5 минут от момента остановки сердца и дыхания дают положительный результат более чем в половине процентов случаев. Каждая минута промедления снижает на 10% шанс успешной реанимации.

Алексей Старков, врач анестезиолог-реаниматолог: Это автоматически наружный дефибриллятор. Его задача – через наклеенные электроды считать ритм сердца. Реаниматологи знают, что сердце в таких ситуациях останавливается по двум вариантам: либо асистолия – оно замирает совсем, либо сердце начинает фибриллировать, оно как бы дрожит. И вот если у него происходит фибрилляция, у этого сердца, нанесение разряда, как в кино, позволяет это сердце перезапустить. И вот задача этого прибора, считывая ритм с бездыханного тела, которое мы качаем, определить ту самую ситуацию нанесения разряда. В данном случае модель включается уже при открывании крышки, и дальше, слушая голосовые команды, мы выполняем то, что он нам говорит. Компрессии желательно не прерывать.

Команды автоматического дефибриллятора:

- Вскройте пакет и достаньте из него электроды, отделите один электрод от пластмассовой подложки, поместите один электрод на коже верхней части груди пациента, отделите второй электрод и поместите на нижнюю часть грудной клетки, как показано на схеме, отделите второй электрод и не прикасайтесь к пациенту. Идёт анализ ритма. Рекомендуемая дефибрилляция. Идёт набор заряда. Стойте в стороне. Нажмите мигающую кнопку, чтобы произвести электрошок.

Алексей Старков, врач анестезиолог-реаниматолог: Всем отойти! Разряд!

Команды автоматического дефибриллятора:

- Разряд выполнен. Можно касаться пациента. Начинается СЛР. Сделайте 30 нажатий на грудную клетку. Затем сделайте два вдоха.

Алексей Старков, врач анестезиолог-реаниматолог: И на две минуты прибор либо включает таймер, либо запускает метроном, показывая скорость, с которой нужно производить компрессии. Следующая оценка ритма будет производиться через две минуты. Так гласит современный протокол проведения реанимации. Зловещая кнопка с молнией на приборе активируется только после того, как он считал реальную фибрилляцию и понимает, что разряд нужно наносить конкретному пациенту.

Во всех остальных случаях нажатие этой кнопки не приводит к нанесению разряда, что защищает нас от неправильных действий. Наклейка электродов производится, собственно, на них показано: один – под правую ключицу, второй – по левой стороне по средне-подмышечной линии на расстоянии примерно ладони от подмышечной впадины.

Наталья Нечаева, преподаватель дополнительного образования: Занятие очень полезное нужное, необходимое, особенно в данном месте, где мы работаем.Были общие знания, а тут именно точечно: частота ударов, допустим, сила нажатия, проверка правильного дыхания. Те же реплики.которые нужно сказать кратко, лаконично и быстро.

Павел Иванов, врач анестезиолог-реаниматолог, врач скорой помощи: Не нужно бояться выполнять сердечно-лёгочную анимацию. Да, это ребёнок, да, это страшно. С другой стороны, если не педагог, то кто тогда должен в этой ситуации действовать и брать на себя ответственность? Тем более, что при определённой минимальной подготовке, польза многократно превышает риски.

Алексей Старков, врач анестезиолог-реаниматолог: Наклейки оставляем, прямо поверх них качаем. Каждые две минуты он будет читать кардиограмму и выдавать заключение – нужен разряд или нет.

Павел Иванов, врач анестезиолог-реаниматолог, врач скорой помощи: В рамках первой помощи можно ограничиться простым, но эффективным правилом: мы делаем это ровно столько, сколько это требуется, пока не добьёмся результата, либо пока не приедет бригада скорой помощи.

Алексей Старков, врач анестезиолог-реаниматолог: Подобные действия критически важны в ситуации внезапной остановки кровообращения до прибытия бригады скорой помощи. Именно от участия очевидцев – людей без медицинского образования – будет зависеть исход ситуации для пострадавшего.Задача – погнать кровь по сосудам до приезда скорой. Именно это даёт жизнь пострадавшему в подобной ситуации.

Марьяна Лысенко, Герой Труда РФ, главный врач Городской клинической больницы № 52: Пришло время прощаться. Заботьтесь о себе, думайте о своём здоровье, а мы – мы всегда рядом!