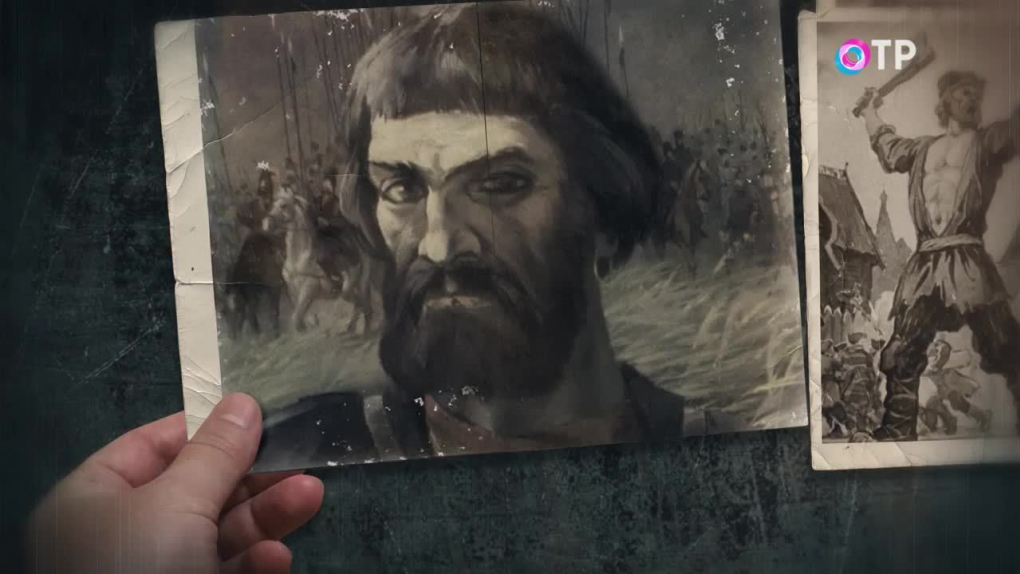

Емельян Пугачёв

Емельян Пугачёв

https://otr-online.ru/programmy/svet-i-teni/emelyan-pugachyov-72049.html

Голос за кадром: 10 января 1775 года, в Москве на Болотной площади огромная толпа людей с нетерпением ожидала начала смертной казни. Рыдали дети, кричали мужики, теряли сознание дамы. И вдруг на высокой колеснице к эшафоту подвезли невзрачного мужичка с небольшой бородкой. Это и есть Емельян Пугачёв – самозванец, выдававший себя за императора Петра III, предводитель самого кровавого в истории крестьянского восстания и щедрый донской казак, который выступал за то, чтобы сделать жизнь простых людей лучше. И по толпе пошёл ропот.

Семён Экштут, писатель, руководитель Центра истории искусств и культуры Института всеобщей истории РАН: Фигура неоднозначная, фигура, достойная и осуждения, и в какой-то степени фигура, достойная возвеличивания за своё милосердие.

Леонид Кацва, историк, заслуженный учитель РФ: Для меня Пугачёв – это олицетворение грозной разрушительной стихии, грозящей уничтожить как дворянскую культуру, так и всё российское государство.

Владимир Файнзильберг, психиатр: Он просто бандит самый настоящий, причём с такими садистскими наклонностями. А, с другой стороны, это он выразил чаяния народа.

СВЕТ И ТЕНИ. ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЁВ

Леонид Млечин: Мировая история знает множество самозванцев. В России людей, выдававших себя за императора Петра III, насчитывалось почти четыре десятка. Но Емельян Пугачёв – самый известный из них. В чём причина его популярности? Когда его допрашивали, он признался, что сам не ожидал, что столько людей к нему присоединится. Почему они это сделали? Потому что он был выходцем из народа, простым казаком.

Голос за кадром: Казак – вольный человек, живущий на окраине государства, там, где умение владеть конём и оружием – главное условие выживания. Отношение к этим лихим людям всегда было неоднозначным. С одной стороны, казаки, безусловно, полезны в качестве пограничной стражи, заслона от неспокойных соседей. С другой, их вольница всегда была соблазном для зависимого населения, да и восстания они устраивали регулярно.

Леонид Кацва, историк, заслуженный учитель РФ: Что касается донского казачества, то в XVIII практически оно огосударствелось, на Дону в это время уже появилось земледелие. И, собственно, неслучайно восстание-то произошло не на Дону, а ушло дальше на восток, на новую окраину, на Яик, на Урал. Дело в том, что в XVIII донское казачество превратилось в такое служилое и одновременно земледельческое сословие.

Голос за кадром: Тем не менее казаки по-прежнему сильно отличались от основного населения. Смелые, самостоятельные, уверенные в себе, они умели быстро принимать решения и терпеть не могли, когда кто-то стесняет их личную свободу. И именно таким был Емельян Пугачёв.

Владимир Файнзильберг, психиатр: Лидеры должны обладать определёнными качествами как внешности, так и чертами характера. Так вот, здесь был диссонанс: у него были все задатки лидера, но не было ни образования, ни грамотности, ни внешности. Он очень умело скрывал свою безграмотность, он никогда ничего не писал, не подписывал. И он обладал, несомненно, каким-то даром организовывать людей и вести их за собой.

Голос за кадром: Пугачёв родился в середине XVIII века в станице Зимовейской, чуть ниже, где в Дон впадает река Аксай. Там же столетием ранее появился на свет другой знаменитый казачий атаман – Степан Разин. Казалось бы, совсем небольшое поселение, но какая высокая концентрация в нём легендарных бунтовщиков. В семье у бедного казака Ивана Михайловича Пугачёва и его супруги Анны Михайловны сын Емельян был младшим. С детства он землю пахал. В 17 лет был записан на службу. Потом женился, да и с командой казаков ушёл на Семилетнюю войну. Все сильнейшие державы того времени сражались на трёх континентах: в Европе, в Азии и в Северной Америке. Русская армия вела боевые действия на территории Восточной Пруссии и Польши. Служил Пугачёв хорошо, но тяжело заболел. У него стали гнить грудь и ноги. Лечился он сам, прикладывая к телу баранье лёгкое.

Леонид Кацва, историк, заслуженный учитель РФ: На войне ему не понравилось. Он бежал, где-то скитался на Северном Кавказе, видимо, в районе Кубани. Я думаю, что тяга к свободе у него была на уровне любого тогдашнего беглого человека, а дальше – течение обстоятельств, которое выбросило его наверх.

Голос за кадром: Беглец ушёл на реку Терек, туда, где спешно создавалась новая оборонительная линия. Но побег не удался, Пугачёв был выставлен своими товарищами зачинщиком. За этим последовали несколько арестов, побегов и переход на полностью нелегальное положение. Эта непростая кривая дорожка, в конце концов, привела Пугачёва на реку Яик, как тогда назывался нынешний Урал. Именно здесь началась история его самозванства.

Леонид Млечин: Позже Екатерина II переименовала Яик в Урал, чтобы уничтожить саму память о крестьянском восстании. И честно это признала в своём указе, написав ради чего это делается – ради совершенного забвения нечастного происшествия. Кстати, тогда, в 1775 году, Пугачёвское восстание ещё не было окончательно подавлено.

Голос за кадром: В отличие от относительно лояльного в те времена Дона, на Яике казаки преимущественно были староверами. Власть они считали порождением антихриста и постоянно с ней конфликтовали. Однажды казаки отказались выполнить приказ из Петербурга силой вернуть покинувших пределы империи кочевников-калмыков. Из столицы к ним прислали карателей, так что восстание здесь полыхало уже за несколько месяцев до появления Пугачёва.

Леонид Кацва, историк, заслуженный учитель РФ: И Пугачёв попадает туда как раз в эту и без того взрывоопасную ситуацию. Плюс сравнительно ведь незадолго до этого произошёл государственный переворот – был свергнут император Петр III. По существу, правление Екатерины началось с переворота и могло считаться незаконным. И вот тут, видимо, ему приходит в голову, может быть, кто-то подсказывает, мы этого уже никогда не узнаем, выдать себя за свергнутого императора.

Голос за кадром: Император Петр III Фёдорович правил всего полгода и не успел вызвать к себе никакого негатива, а крестьяне и казаки и вовсе относились к нему с большой симпатией. Император пытался уравнять все конфессии, даровал манифест о вольности дворянства. Стало быть, такой добрый государь может даровать и манифест о вольности крестьянства, считали простые люди.

Владимир Файнзильберг, психиатр: И когда он услышал о том, что нет достоверных сведений о гибели Петра III, тут же объявил себя Петром III. Он не задумывался, у него не было такой морали, что «я выдаю себя за другого человека», у него была цель подчинить себе окружающих.

Леонид Кацва, историк, заслуженный учитель РФ: На Дону Пугачёв родился, вырос, и его знали. Он выдавать себя за другого человека едва ли мог, а на Урале, где он чужак, где его никто не знает, выдать себя за императора как раз есть соблазн. Плюс не будем забывать о некотором мифологическом сознании тогдашних казаков, крестьян, вообще русских людей, потому что известно, что признаком своего царского происхождения Пугачёв объявил волосяной крест на груди. Вот так у него волосы на груди росли, и это уже показалось чудом.

Голос за кадром: Однако нашёлся один казак, который донёс на Пугачёва. Емельяна отправили в Казань, но губернатор не предал его делу большого значения, решив, что перед ним обычный хвастун. Беглеца приговорили к наказанию плетьми и отправке в Сибирь. Но Пугачёв в очередной раз сбежал. Теперь у него было два пути: либо забраться куда подальше – в казахские степи, далеко за Урал, либо воспользоваться тем, что он успел узнать о настроениях яицких казаков.

Леонид Млечин: В пушкинском «Борисе Годунове» один из соратников Лжедмитрия говорит знакомому: «Знаешь, чем мы сильны? Не войском, не польской подмогой, мнением народным». Измученные уральские рабочие, недовольные казаки – все мечтали о добром царе, который придёт и улучшит жизнь. Вот почему они все поверили в царственное происхождение Емельяна Пугачёва.

Голос за кадром: Вокруг самозванца сложился костяк из десятков казаков. Один из ближайших соратников Пугачёва Иван Зарубин по прозвищу Чика всё понимал: «Мне в том нужды нет: хоша ты и донской казак, только мы уже тебя за государя признали, так тому и быть».

Леонид Кацва, историк, заслуженный учитель РФ: Любопытно, кстати, то, что самозванчество у него довольно широкое. Он не только сам именует себя императором, но рядом с ним появляется граф Чернышёв – такой же самозваный, ещё несколько таких известных имён, причём берутся и фамилии, и титулы.

Голос за кадром: Один грамотный казак записал под диктовку безграмотного Пугачёва царский манифест, объявлял о своём чудесном спасении и жаловал казаков рекой, землёй, травами, денежным жалованием, свинцом, порохом, хлебом, то есть всем тем, чего добивалось казачество. Свобода пашни, деньги были обещаны башкирам, казахам, калмыкам и другим народам Поволжья и Урала.

Леонид Кацва, историк, заслуженный учитель РФ: Программа у него была простая: вся страна будет жить вольно по правилам казачьего круга. Единственное, чем он отличается, скажем, от своего не менее, пожалуй, знаменитого предшественника Степана Разина, так это тем, что он всё-таки пытается создать некоторую структуру, а именно военную коллегию и начать тренировку своего воинства по образу и подобию регулярной царской армии.

Владимир Файнзильберг, психиатр: Хотел упростить жизнь, довести её до простоты существования в гармонии с природой: всё продать, раздать всё имущество и жить только на то, что ты сам зарабатывал.

Голос за кадром: Понимая, что сам он в этих местах чужой, Пугачёв разумно опирался на своих сподвижников, знавших людей и местные обычаи. Они, действуя его именем, договаривались с авторитетными людьми, формировали отряды, пропагандировали лозунги восстания. Даже поражение не приводили к разочарованию народа в императоре Петре.

Леонид Кацва, историк, заслуженный учитель РФ: Конечно, он Оренбург не взял, но там интересна другая история. Рейнсдорп – губернатор Оренбурга – отказался выйти с войсками против Пугачёва в поле, потому что он говорил так, что «войско у меня против неприятеля, хватило бы и против 10 тысяч, а против бунтовщиков они ненадёжны». То есть он опасался, что солдаты его разбегутся, перейдут на сторону Пугачёва, как это произошло, кстати, с несколькими командами, посланными на усиление, когда, действительно, солдаты переходили на сторону бунтовщиков.

Голос за кадром: В Оренбург подошли царские войска, и Пугачёв отступил в сторону Южного Урала, где его войско пополнилось башкирами под руководством Салавата Юлаева, рабочими металлургических заводов, местными крестьянами. В монографии «История Пугачёва» Пушкин писал: «Пугачёв бежал, но бегство его казалось нашествием. Никогда успехи его не были ужаснее. Никогда мятеж не свирепствовал с такой силой. Возмущение переходило от одной деревни к другой, от провинции к провинции».

Семён Экштут, писатель, руководитель Центра истории искусств и культуры Института всеобщей истории РАН: Один из стариков, встреченных Пушкиным в Оренбурге, когда он назвал Пугачёва Емелькой Пугачёвым, старик оборвал Пушкина и сказал: «Это для тебя он Емелька, а для меня он был государь. Император Пётр III». То есть простой народ был за Пугачёва.

Голос за кадром: Популярность Пугачёва подогревалась ещё и тем, что по маршруту следования его войска он беспощадно расправлялся с местными угнетателями и притеснителями – войсковыми офицерами, помещиками и чиновниками. То же самое он своим указом велел делать всем: «Кои прежде были дворяне в своих поместьях и вотчинах, оных противников нашей власти и возмутителей империи и разорителей крестьян ловить, казнить и вешать». Разумеется, лютовали и посланные против него правительственные каратели. Потоком лившаяся с обеих сторон кровь ещё больше ужесточало участников противоборства.

Семён Экштут, писатель, руководитель Центра истории искусств и культуры Института всеобщей истории РАН: Пугачёвское восстание изменило Россию уже в момент его совершения. Дворяне, напуганные бунтом, бежали из своих имений в ближайшие городки, потому что в своих имениях оставаться было страшно, а в губернском городе гарнизонный батальон, в уездном городе тоже какая-то команда. Вот с этого момента, то есть с 1773-1775 годов, началась великая дворянская культура России, потому что семьи съезжались в города, общались, завязывались дружеские связи.

Голос за кадром: Пугачёв постоянно напоминал о своём царском происхождении. В кругу соратников, произведённых им в графы и генералы, он периодически принимался печалиться о судьбе наследника: «Как ты там, сын мой, Павел Петрович? Ведь изведут его». Как и положено царю, иной раз демонстрировал милость, приказывал сохранить жизнь пленнику, как это было с пушкинским Петрушей Гринёвым, а иногда мог и на кол посадить.

Семён Экштут, писатель, руководитель Центра истории искусств и культуры Института всеобщей истории РАН: Известная история с астрономом Ловицем. Пугачёвцы поймали астронома Ловица, который проводил научные исследования. Пугачёв спросил: «Чем барин занимается?». «Я, – говорит, – слежу за звёздами». «Так повесьте его повыше к звёздам».

Владимир Файнзильберг, психиатр: Если мы проанализируем личности очень многих таких лиц, известных в мире своей жестокостью, лидеров, то мы увидим, что эта черта характера для них характерна. Садизм может сочетаться с сентиментальностью. Несомненно, речь идёт о психопатии, то есть нарушении таких общепринятых норм поведения, или, попросту говоря, девиации характера, то есть отклонения от условной нормы.

Голос за кадром: С большой пышностью прошла свадьба лжецаря с казачкой Устиньей Кузнецовой. Вообще-то, Пугачёв до этого был женат, но это его не остановило. Его новую избранницу объявили императрицей и приставили к ней свиту из фрейлин. Сохранились письма Пугачёва, адресованные Всеавгустейшей, державнейшей великой государыне императрице Устинье Петровне. Он писал, что посылает ей вина и съестных припасов. Она ему отвечала, но тоже не своей рукой, поскольку так же была неграмотна.

Леонид Млечин: Новоявленная супруга спешила порадовать мужа и готовила ему любимую закуску – тёртый чеснок с уксусом. Забористая штука. Но могла и попрекнуть супруга, сказав ему, что он женился на ней при живой жене Екатерине II. Емельян Пугачёв настолько вошёл в роль, что всерьёз отвечал ей: «Какая она мне супруга, раз лишила царства, она злодейка!».

Голос за кадром: В июле 1774-го Пугачёв взял предместье и большую часть Казани. В остроге он нашёл свою первую жену Софью с тремя детьми. Десятилетний сын Трофим узнал отца, на что Пугачёв заметил: «Сказывают, что это жена моя. Это неправда. Она подлинно жена друга моего Емельяна Пугачёва, который замучен за меня в тюрьме под розыском. Помня мужа её мне одолжение: я не оставлю её».

Владимир Файнзильберг, психиатр: Эта лживость, наверное, свойство характера. Наверное, стремление быть выше всех, выше других, стремление быть во главе толпы, вести эту толпу за собой – вот это сформировало его восприятие окружающей действительности.

Голос за кадром: Обе жены Пугачёва попадут под следствие. Их признают невиновными, но вместе с детьми они будут содержаться в Кексгольмской крепости – нынешнем Приозёрске Ленинградской области. На волю их отпустят только через три десятка лет, при Александре I. Казань Пугачёву взять окончательно так и не удалось. Повстанцев выбил подоспевший корпус генерала Михельсона. Пугачёв перешёл на правый берег Волги и ушёл на юг, в сторону Астрахани. Там в районе Чёрного Яра его армия была разбита. Две недели спустя Емельяна Пугачёва схватили казаки и выдали властям. На допросе он сказал: «Богу было угодно наказать Россию через моё окаянство».

Леонид Кацва, историк, заслуженный учитель РФ: Когда разбойная орда сталкивается с государством, она может одержать несколько локальных побед, она может захватить несколько крепостей, как та крепость, которую описывает Пушкин в «Капитанской дочке», но в итоге она, конечно, всегда потерпит поражение. При этом надо иметь в виду, что это были за крепости. Это стена из вертикально стоящих заострённых брёвен, несколько пушечек.

Голос за кадром: Пугачёва допросили на месте, а потом передали прибывшему для участия в подавлении восстания, но не успевшему принять участие в боях Суворову. Пушкин писал: «Пугачёв сидел в деревянной клетке на двухколёсной телеге, сильный отряд при двух пушках окружал его».

Семён Экштут, писатель, руководитель Центра истории искусств и культуры Института всеобщей истории РАН: Когда Александр Васильевич Суворов конвоировал Пугачёва, он очень долго с ним беседовал и многие тактические приёмы позаимствовал у Пугачёва. Внезапности научился. Общаясь с Пугачёвым, Суворов понял, что время дороже всего.

Голос за кадром: В деревне, где конвой с Пугачёвым остановился на ночёвку, случился пожар. Его высадили из клетки, привязали к телеге вместе с его сыном – резвым и смелым мальчиком, и всю ночь Суворов сам их караулил. А когда он вёз Пугачёва в Симбирск, у того случайно нашли в нательной одежде 4 зашитых червонца на чёрный день. Это были все накопления мятежника.

Леонид Млечин: В Симбирске Пугачёва доставили главнокомандующему – графу Панину. Генерал спросил: «Как смел ты, вор, назваться государем?». На что Пугачёв, который любил иносказания, игру слов, ответил: «Я не ворон, я лишь воронёнок, а ворон ещё летает». И точно, восстание-то ещё продолжалось.

Голос за кадром: В Москве арестанта, словно диковинное животное, каждый день выставляли на обозрение. Демонстрировали в узкой клетке с металлическими прутьями, её размеры позволяли Пугачёву только стоять или чуть опереться на колено. Сам он для надёжности был прикован к стенке железным обручем, а руки и ноги его тесно сжимали кандалы. Всё остальное время Пугачёв находился в подвале здания монетного двора. После казни Емельяна Пугачёва аж до 1871 года эта клетка стояла на монетном дворе как память о жестоком мятежнике.

Владимир Файнзильберг, психиатр: Его приговорили к четвертованию, но Екатерина попросила палачей сделать так, чтобы Пугачёв и те, кто с ним были приговорены к смертной казни, не мучились. То есть сначала им отрубили голову, потом их четвертовали и части тела развесили на колёсах телег. Понимаете? Сейчас это воспринимается как неумеренная жестокость, тогда это было как бы нормой в обществе.

Семён Экштут, писатель, руководитель Центра истории искусств и культуры Института всеобщей истории РАН: Вообще страха смерти где-то до 30-х, может быть, годов XIX века не было в русской культуре, когда человека рукой палача наказывали кнутом. Чтобы убить человека, достаточно было семи ударов кнута, а иногда назначали и 15, так что время было очень жестокое.

Голос за кадром: Екатерина II умела извлекать уроки. В самое ближайшее время после восстания она провела многие мероприятия, направленные на упорядочение государственного устройства. В особенности они коснулись местной власти, губернской и уездной. Определённые привилегии получило зажиточное казачество – старшина, так правительство покупало его лояльность, а привилегии русского дворянства были дарованы татарской и башкирской знати.

Семён Экштут, писатель, руководитель Центра истории искусств и культуры Института всеобщей истории РАН: Как сказала Екатерина Великая, когда осудила к вечному заточению Салтычиху, «достаточно пролито крови». Власть понимала, что больше проливать кровь нельзя, и вплоть до казни декабристов после казни Пугачёва официально казней не было, хотя фактически, конечно, людей умерщвляли. Когда солдата наказывали прогнанием сквозь строй и прогоняли сквозь тысячу человек, скажем, 5-6 или 7 раз, то это была верная смерть.

Леонид Кацва, историк, заслуженный учитель РФ: Прежде всего на уральских заводах, несколько облегчили условия жизни, повысили немножко жалования. А самое главное, что именно после Пугачёва, нет, не на уровне власти, а на уровне дворянского сознания, началось формироваться убеждение в том, что с крепостным правом пора заканчивать, потому что иначе всё это будет повторяться.

Голос за кадром: Поэт Давид Самойлов написал «Мужицкий бунт – начало русской прозы». Действительно, образ Пугачёва, сложный и неоднозначный, будет привлекать Михаила Лермонтова, Сергея Есенина и других выдающихся русских писателей. У многих из них интерес к теме Пугачёвского восстания появился после прочтения «Капитанской дочки» Пушкина.

Семён Экштут, писатель, руководитель Центра истории искусств и культуры Института всеобщей истории РАН: В сознании образованных людей сложился такой образ многогранный: да, мятежник, да разбойник, да, злодей, да, душегуб, но в то же время он склонен к милосердию. Вот эта открытость к милосердию сохранилась, поэтому Пугачёва так ценила, скажем, та же Марина Цветаева.

Голос за кадром: Ожесточение гражданской войны всегда особенно велико. Это хорошо знают страны, пережившие подобные конфликты, – Великобритания и Франция, США и Испания. Нашей стране доставалось не раз: и в годы смуты, и после Первой мировой. Оставим учёным спор о том, чем именно была Пугачёвщина. Для нас важно, что не на жизнь, а на смерть бились жители одной страны, говорившие на одном языке, брат против брата, отец против сына.

Леонид Млечин: «Не приведи Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!» – говорит Пушкин в «Капитанской дочке». Эти слова вошли в историю. Беспощадный – это точно. Бессмысленный? Император Александр II, когда говорил о необходимости отмены крепостного права, призрачно намекал на возможность новой пугачёвщины.