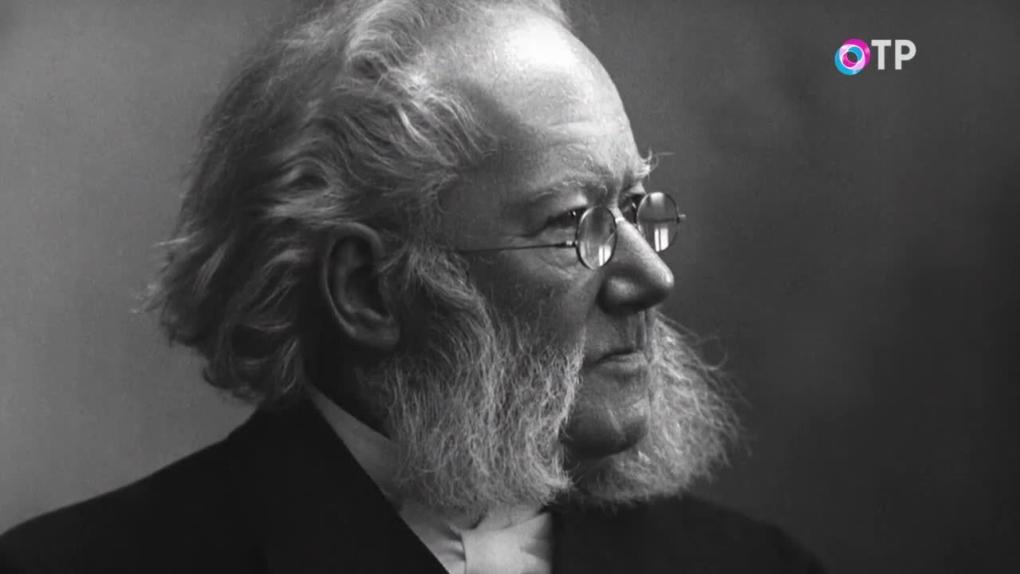

Генрик Ибсен

Генрик Ибсен

https://otr-online.ru/programmy/svet-i-teni/genrik-ibsen-76472.html

Голос за кадром: 23 мая 1906 года в своём доме в столице Норвегии Христиании, ныне Осло, умер от сердечного паралича 78-летний Генрик Юхан Ибсен – поэт, театральный режиссёр, драматург и создатель европейской «новой драмы», автор бессмертного «Пера Гюнта» и «Кукольного дома», который заложил основу борьбы женщин за равноправие. Будучи трижды номинантом на Нобелевскую премию и рыцарем 1-го класса ордена Васа, Ибсен прожил трудную, противоречивую и странную жизнь скитальца. А, прославив свою родину – страну фьордов, главные творения создал в добровольной эмиграции.

Владимир Каторгин, психиатр: Он абсолютно разбирался в себе, понимал себя, знал себе цену, поэтому его многие сторонились, боялись и не понимали.

Юрий Доманский, доктор филологических наук, профессор РГГУ, старший научный сотрудник ГЦТМ им. А. А. Бахрушина: Это, безусловно, гигант. Человек, который просто вытащил культуру на своих плечах, культуру национальную, но в первую очередь культуру мировую.

Андрей Коровин, старший научный сотрудник ИМЛИ РАН, специалист по литературе Скандинавских стран: Если мы с вами вспомним шекспировскую фразу «весь мир – театр», то Ибсен создал «новый театр», а вместе с этим создал и создал новый мир.

СВЕТ И ТЕНИ. ГЕНРИК ИБСЕН

Голос за кадром: В новогоднюю ночь 1831 года старый сторож, кряхтя, вскарабкался на специальную подставку высокой церковной башни и высунулся из слухового окна, чтобы возвестить горожанам время. Он так делал много лет, буквально работая живыми часами в небольшом норвежском городке Шиен.

Леонид Млечин: Не успел сторож прокричать «Полночь!», как услышал за спиной страшное дыхание. Повернулся, а там какой-то огромный чёрный пёс. Хотел перекрутиться, не удержался, пошатнулся и выпал из окна прямо на городскую площадь. Утром люди нашли его тело.

Голос за кадром: С тех пор никто больше не возвещал о времени из церковной башни. История о пуделе-убийце превратилась в местную легенду. А маленький Генрик каждый день смотрел из окон родного дома на эту церковь и на эту башню, и у него сжималось сердце от страха и любопытства.

Юрий Доманский, доктор филологических наук, профессор РГГУ, старший научный сотрудник ГЦТМ им. А. А. Бахрушина: Его эмоции не могли проходить даром. Все его последующие физические недуги, все его страдания вызваны именно повышенной эмоциональностью Ибсена, вот этой его такой, наверно, излишней восприимчивостью. Ладно это бы была просто восприимчивость: воспринял какой-то факт, в конце концов, пережил его в себе и забыл, но у Ибсена-то всё это воплощалось в творчество.

Голос за кадром: Генрик Юхан Ибсен родился 20 марта 1828 года в семье шиенской элиты. Его отец Кнуд Ибсен – богатый коммерсант и судовладелец с датскими корнями – торговал древесиной, иностранными винами и предметами роскоши. Человеком был суровым.

Владимир Каторгин, психиатр: Мать закрытая, набожная, достаточно холодная, отчуждённая, не то чтобы нелюбящая как-то своих детей, но с некоторым расстоянием всё-таки от них держащаяся.

Голос за кадром: Звали её Маричен Корнелия Альтенбург. Была она дочерью тоже очень состоятельного купца немецких кровей. Родители Ибсена знали друг друга с детства. У них родились пятеро детей, Генрик их первенец. Холодность родных он ощущал особенно остро.

Андрей Коровин, старший научный сотрудник ИМЛИ РАН, специалист по литературе Скандинавских стран: У него есть такая фраза: «Я намеренно отгородился от своих родственников, от своих родителей, ушёл в какую-то изоляцию внутреннюю, потому что я хотел от человека всей полноты чувств. А половина меня не устраивала». Понимаете? Вот эти какие-то ненастоящие чувства, которые он, видимо, ощущал внутренне ещё в детстве, это, конечно, сыграло свою роль.

Голос за кадром: Генрику было 8, когда отец разорился. Чтобы расплатиться с кредиторами, всё имущество Ибсенов пошло с молотка. Они покинули свой фешенебельный городской дом и обосновались на ферме в Венстёпе. Вероятно, она была их родовой летней усадьбой. Ибсены всё ещё держали штат слуг и принимали гостей.

Юрий Доманский, доктор филологических наук, профессор РГГУ, старший научный сотрудник ГЦТМ им. А. А. Бахрушина: Почему зачастую именно биография Ибсена строится на этом, что в детстве он был беден, что он пережил вот эти вот страшные годы страдания? Наверное, так же, как у средневековых святых важно было перед святостью побывать грешником, так же для писателей классиков XIX века важно было перед славой пройти школу нищеты.

Голос за кадром: И всё же для Ибсенов такая резкая перемена социального положения была болезненной. А на Генрика изменение статуса его семьи оказало самое негативное влияние. Он часами просиживал в тёмном чулане, рассматривая старинные морские карты отца, читая Библию и разучивая фокусы. С детьми он не играл.

Андрей Коровин, старший научный сотрудник ИМЛИ РАН, специалист по литературе Скандинавских стран: Вот он такой замкнутый, нелюдимый, может быть, сноб в силу этого, что вот «он не хочет с нами общаться». Он просто был человеком, которого, как вам сказать, интересовал мир в большей мере, чем процесс общения.

Голос за кадром: Когда Генрику исполнилось 14, родители вернулись в Шиен и отдали его в школу, где он потряс педагогов и довёл до ужаса одноклассников своим странным сочинением, как он увидел сон во сне. Будто шёл Генрик с кем-то через горы. Все утомились и легли спать, а он не мог сомкнуть глаз. И вдруг провалился в сон.

Леонид Млечин: Ибсену явился ангел. Он сказал: «Вставай и следуй за мной». «А куда мы пойдем?» – спросил мальчик. «Я покажу тебе человеческую жизнь, – сказал ангел, – такой, какая она есть на самом деле».

Голос за кадром: Они долго спускались по гигантским ступеням и вдруг увидели разрушенный город. Среди руин лежали мёртвые люди. Ангел сказал: «Видишь, всё прах, всё суета». Тут налетела буря, пробудила мёртвых. Они стали тянуть свои костлявые руки к Генрику, и тот от ужаса проснулся.

Юрий Доманский, доктор филологических наук, профессор РГГУ, старший научный сотрудник ГЦТМ им. А. А. Бахрушина: Как творческий гений он не забывает этот сон, а фиксирует его в качестве школьного сочинения. А может быть, и не было никакого сна? Может быть, это просто продукт фантазии? Но продукт фантазии очень хочется выдать за какой-то элемент реальности, и он выдаёт его за сон.

Голос за кадром: На самом деле, мёртвые, которые тянули к нему руки, это герои «Божественной комедии» Данте. Генрик был начитанным мальчиком, но в школе он проучился меньше года. Больше оплачивать её отец не смог. И 15-летнего Генрика родители отправили в маленький городок Гримстад, где, став учеником аптекаря, он работал за еду. У Ибсена не было ни нижнего белья, ни носков. Был только один костюм, затёртый до кафельного блеска. В нём Генрик ходил и зимой, на босу ногу, в калошах, набитых соломой. Но именно в эти годы вопиющей нужды Ибсен начал пробовать свои силы в поэзии, заинтересовался социальным устройством общества и первой в его жизни девушкой.

Леонид Млечин: Она была служанкой аптекаря, на 10 лет старше Ибсена, и родила ему сына, когда ему было всего 18 лет. Он пребывал в состоянии шока, он точно не был готов к семейной жизни. Мальчика не признал, правда, потом помогал материально.

Голос за кадром: Ибсен перебрался в столицу Норвегии, поступил в латинскую школу Хёльберга, основал с единомышленниками еженедельную газету, где публиковал свою политическую сатиру. И в 22 года написал первую пьесу «Катилина».

Андрей Коровин, старший научный сотрудник ИМЛИ РАН, специалист по литературе Скандинавских стран: Человек-бунтарь, революционер. А кем он станет, если он получит власть? Не станет ли он ещё худшим тираном? То есть это тот вопрос, который беспокоит молодого человека, вполне нормальный. Но искушённого зрителя такая пьеса уже привлечь не могла.

Голос за кадром: Ибсен издал её на деньги друга, не пожалевшего для благого дела части своего наследства. А когда «Катилину» так никто и не купил, Генрик продал весь тираж на обёрточную бумагу бакалейщику. Зато его драму «Богатырский курган» ждал успех. Она выдержала три представления на столичной сцене и привлекла внимание основателя Первого норвежского национального театра в Бергене, скрипача и композитора Оле Булла. Булл предложил 23-летнему Ибсену стать художественным руководителем этого театра.

Андрей Коровин, старший научный сотрудник ИМЛИ РАН, специалист по литературе Скандинавских стран: Вот представьте себе этот город Берген, достаточно богатый, но провинциальный. Для театра в Бергене найти молодого человека, который будет по контракту писать пьесы и ставить их, ведь это же ещё нужно заполнить репертуар.

Голос за кадром: В Бергене любая новая постановка могла выдержать не более трёх представлений. А дальше нужна была следующая пьеса, чтобы привлечь зрителя. Не так уж много было театралов в Бергене. Булл дал начинающему драматургу карт-бланш.

Владимир Каторгин, психиатр: Поскольку он увидел в нём человека очень творческого, и Ибсену, конечно, очень претило то, что не было собственного театра в Норвегии. Да, 400 лет они были под датским, так сказать, господством, не самым плохим, не самым удручающим, между прочим.

Голос за кадром: Норвегию отделили от Дании только в начале XIX века, после того как 17 мая 1814 года в местечке Эйдсволл собралось учредительное собрание и приняло норвежскую Конституцию. Но норвежского языка как такового ещё не было, только множество разговорных диалектов, у каждого фьорда свой, а диалекты не обладали письменностью, так что во всех сферах официальной жизни норвежцев использовался датский язык. И Первый норвежский национальный театр в Бергене, где Ибсен поставил как сценарист, режиссёр и продюсер более 145 пьес, проигрывал датскому, не выдерживал конкуренции.

Юрий Доманский, доктор филологических наук, профессор РГГУ, старший научный сотрудник ГЦТМ им. А. А. Бахрушина: Элементарно он экономически себя не оправдывал – буквально не ходил зритель. Вы представляете, сколько Ибсен вкладывает в этот проект, будучи единым в трёх лицах, и какая минимальная отдача материальная у него получается? Я думаю, что любой творческий человек на этом месте должен либо сломаться, а в лучшем случае себя переформатировать.

Голос за кадром: И Ибсен себя переформатировал. Вернулся в столицу, где вскоре ему предложили стать креативным директором Театра Христиании – первого общественного театра Норвегии. К тому времени 30-летний Генрик уже почти год был помолвлен с дочерью священника Сюзанной Торесен.

Андрей Коровин, старший научный сотрудник ИМЛИ РАН, специалист по литературе Скандинавских стран: Ибсен пишет, что это лучшая женщина, которая только могла быть для него в жизни, что «никого, – так сказать, – я себя рядом с собой не вижу». То, что она была женщиной, безусловно, властной, женщиной со своей точкой зрения, отличавшейся от ибсеновской иногда довольно серьёзно, тут никаких сомнений нет.

Голос за кадром: Умение отстаивать свою позицию аргументированно привлекало Ибсена в будущей жене. Познакомились они в Бергене в модном литературном салоне мачехи Сюзанны – поэтессы и романистки Магдалины Торесен. Она пригласила к себе 27-летнего Ибсена после успеха его первой публичной драмы «Пир в Солхауге». Генрик увидел там Сюзанну и влюбился. И пообещал, что если они соединят свои судьбы, он наверняка добьётся известности, а значит и достатка. Они поженились, и спустя год на свет появился сын Сигурд. Но выполнить своё обещание Ибсен никак не мог. От этого страдал и иногда впадал в крайности.

Владимир Каторгин, психиатр: Есть сведения о том, что он устраивал истерики-припадки на улице. Вызывали, так сказать, его супругу, просили забрать его домой. Что это было за состояние? Депрессии так не протекают обычно. Какое-то истерическое расстройство.

Голос за кадром: Возможно, причина нервных срывов Ибсена – это бедность и обида. Ведь Ибсен был уже известен, но жил в нищете, обрастал долгами, но скудное театральное жалование не позволяло их вовремя отдавать, а Ибсен был гордым человеком. Он почувствовал себя особенно униженным, когда получил отказ от Стортинга – парламента Норвегии – в скромной писательской стипендии. Правда потом её всё-таки дали, но было уже поздно.

Юрий Доманский, доктор филологических наук, профессор РГГУ, старший научный сотрудник ГЦТМ им. А. А. Бахрушина: Вот как бы он ни говорил: «Я творю для будущего, я пишу в стол», – нет, ему важно, чтобы современники всё-таки тоже, хотя бы некоторые, но его понимали и принимали. Пусть даже ругают, но лишь бы как бы не проходили мимо.

Голос за кадром: В Норвегии того времени к творчеству Ибсена относились равнодушно. Смириться с таким пренебрежением ему было нелегко. И вот тогда Генрик принял судьбоносное решение своей жизни – попытать счастье в Европе. И решил эмигрировать в Италию. В итоге он провёл в эмиграции целых 27 лет.

Андрей Коровин, старший научный сотрудник ИМЛИ РАН, специалист по литературе Скандинавских стран: При этом он жил в Норвегии. Опять-таки его «Бранд» и «Пер Гюнт», которые ему принесли славу, материальное благополучие и, соответственно, все остальные блага жизненные, которые ему, конечно же, были необходимы, как любому творцу, чтобы спокойно жить и не беспокоиться о хлебе насущном.

Голос за кадром: А что говорят сегодня норвежцы? «Если вы хотите забрать из Норвегии что-то самое норвежское, заберите “Пера Гюнта”», – потому что соотечественниками Генрика Ибсена этот деревенский заносчивый врунишка, ловелас и бродяга воспринимается как национальный герой.

Андрей Коровин, старший научный сотрудник ИМЛИ РАН, специалист по литературе Скандинавских стран: «Пер Гюнт» – это та самая пьеса, которая сделала имя Норвегии. Потому что кто знал о Норвегии в середине XIX века? Где-то там, на задворках Европы, есть страна. Там живут какие-то странные люди, не то шведы, не то датчане, не то ещё кто-то. И вдруг вот врывается Ибсен со своими норвежскими пьесами, потому что и «Бранд» – норвежская пьеса, это образ Норвегии, это фьорды, это горы, это суровый образ жизни, и вот этот «Пер Гюнт»,

Голос за кадром: Пер Гюнт – это смелый охотник, который ходит по горам, встречается с троллями и всякой нечистью. А дома его ждёт трепетная Сольвейг и даёт силы Перу Гюнту своей любовью и верностью. Какая трогательная, красивая история, да ещё рассказанная Ибсеном в стихотворной форме! В ней писатель впервые в истории включил в пьесу сразу три рода литературы: драму, лирику и эпос. Его «Пер Гюнт» произвёл фурор. Но у Ибсена появились злопыхатели, и главный из них – великий датский сказочник Андерсон.

Юрий Доманский, доктор филологических наук, профессор РГГУ, старший научный сотрудник ГЦТМ им. А. А. Бахрушина: Он просто не мог оценить хорошо то, что хоть сколько-нибудь залезает на поле его деятельности. Вот он почувствовал эту сказочность. Может быть, в силу близости этой эстетики он и отторгает это. Он говорит: «Нет, я единственный сказочник, все остальные пусть занимают какие-то свои ниши, но на моё поле не входят».

Голос за кадром: И кто знает, что было бы с этим неудобным, сложным, аллегоричным, новаторским «Пером Гюнтом» Ибсена, если бы не гениальная музыка Эдварда Грига, чья родина – Берген. Григ младше Ибсена на 15 лет. И ещё подростком он бывал в театре, которым руководил Ибсен и смотрел спектакли, поставленные Ибсеном по его же пьесам.

Леонид Млечин: Однажды в ясный морозный день композитору принесли послание. В нём было написано «Дорогой господин Григ, я подумаю о том, чтобы приспособить “Пер Гюнта” для сцены. Не откажетесь ли вы написать необходимую музыку?». Композитору не очень хотелось этим заниматься. Но отказать Ибсену – это невозможно.

Голос за кадром: По сути, Ибсен заказал Григу саундтрек. И после премьеры началось триумфальное шествие ибсеновского «Пера Гюнта» под завораживающую музыку Грига. 33-летний Григ тогда и подумать не мог, что 90 минут этой сюиты прославят его имя в веках.

Юрий Доманский, доктор филологических наук, профессор РГГУ, старший научный сотрудник ГЦТМ им. А. А. Бахрушина: Почему вообще Ибсен вдруг стал обращаться к профессиональному композитору для создания специальной музыки к спектаклю? Вот ещё одна грань новаторства Ибсена – это синтетический театр. И он говорил: «Пусть будет живопись, и эта живопись станет оформлением сцены. Пусть будет скульптура, эта скульптура пусть станет жестовой основой для поведения актёра на сцене». И, конечно, музыка. Как без неё?

Голос за кадром: И, в сущности, Ибсен вернул театр XIX века к его античным истокам. А во времена античности музыка, по словам Аристотеля, была одной из важнейших составляющих трагедии. По Аристотелю, существовало два жанра – высокий, со страстями и подвигами героев и богов, трагедия, и низкий – комедия, с мелкими проблемами обычных людей. А Ибсену удалось создать нечто совершенно новое – драму, самый популярный современный жанр.

Андрей Коровин, старший научный сотрудник ИМЛИ РАН, специалист по литературе Скандинавских стран: Что такое драма? С одной стороны, это серьёзный конфликт, который должен быть трагический. А персонажи, которых мы видим на сцене, – это персонажи из жизни. Это люди со всеми своими слабостями, со всеми своими пороками и, наоборот, добродетелями. И Ибсена-то и интересует человек.

Голос за кадром: В 1879 году в Королевском театре Копенгагена состоялась премьера «Кукольного дома» Ибсена. Его драма вызвала восхищение и скандал. Дело в том, что в XIX веке женщины были ограничены в правах, и решение главной героини пьесы Норы бросить мужа и детей современники Ибсена восприняли как вызов, заявление радикальной феминистки и манифест эмансипации. А когда пьесу собирались поставить в Германии, то Ибсену предложили изменить финал, чтобы Нора осталась дома. Такое предложение Ибсен категорически отверг.

Юрий Доманский, доктор филологических наук, профессор РГГУ, старший научный сотрудник ГЦТМ им. А. А. Бахрушина: Что интересно, ведь в какой-то редакции относительно ранней Нора не уходит. Нора остаётся с мужем. А почему? Потому что актриса в театре отказалась играть уход женщины от мужа. Не положено было женщине уходить, если муж её не прогоняет.

Голос за кадром: В России, напротив, в Московском Художественном театре в спектакле «Кукольный дом» Ибсена Нору мечтали сыграть все ведущие актрисы и даже видели в ней роль своей жизни. Идея прожить на сцене путь превращения слабой девочки в полноценную личность завораживала.

Андрей Коровин, старший научный сотрудник ИМЛИ РАН, специалист по литературе Скандинавских стран: Нора – не жертва. Это женщина, которая берёт свою жизнь в свои руки. Ох, как это не понравилось обывателю той эпохи. «Кукольный дом» запрещали, «Кукольный дом» объявляли безнравственным.

Голос за кадром: А ведь эта история случилась в реальности. Ибсен был знаком с прототипом Норы – Лаурой Смит Петтерсен Килер. В 19 лет она написала свою первую книгу «Дочери Бранда» как сиквел к пьесе Ибсена и отправила мэтру экземпляр. Ибсен высоко оценил молодое дарование, а дальше её судьба сложилась почти как у Норы. Но Нора совсем ушла, а Лаура всё-таки вернулась к мужу. И хотя её признали умалишённой и отобрали детей, она стала известной писательницей и выплатила все долги. Ну а Ибсен не остановился на достигнутом.

Андрей Коровин, старший научный сотрудник ИМЛИ РАН, специалист по литературе Скандинавских стран: Ибсен совершил революцию в театре. Он, по большому счёту, изменил вообще театральный ландшафт Европы. Он был вначале романтиком, потом он был реалистом отчасти, потом, соответственно, появляется вот эта натуралистическая, социально-психологическая драма, потом он приходит от такого глубокого натурализма, который мы наблюдаем, например, в той же самой «Дикой утке» или в «Привидениях», он приходит постепенно к символизму. И последняя его пьеса «Когда мы, мёртвые, пробуждаемся» – это абсолютно символистское произведение. Для символистов поздний Ибсен – это икона.

Голос за кадром: Став мировой знаменитостью, Ибсен не изменил своей замкнутой природе. В личное пространство пускал только самых близких. В обществе появлялся в щегольском наглухо застёгнутом сюртуке и непременно в перчатках. К назойливо лезущему не вовремя гостю выходил из кабинета с пером в руках. С пера капали чернила. Ну а сам в гости ходить не любил.

Юрий Доманский, доктор филологических наук, профессор РГГУ, старший научный сотрудник ГЦТМ им. А. А. Бахрушина: «А что я, – говорит, – прихожу в гости, я молчу, и все молчат. Потому что, ну как бы, я главная звезда, все ждут, что я чего-то начну произносить. И поэтому, – говорит, – я не хожу в гости, а когда я не прихожу, то, по крайней мере, есть повод поговорить у других, почему я не пришёл».

Голос за кадром: Покой Ибсена бдительно охраняла верная Сюзанна, его надёжная опора, близкий друг и супруга. В жизни Сюзанны были только два самых дорогих человека – Генрик и Сигурд. Сын ей вообще достался чуть ли не ценой жизни. Сюзанна едва не умерла во время родов. За Ибсена-старшего она тревожилась всю жизнь.

Леонид Млечин: Иногда Сюзанна как бы невзначай показывала почитателям великого Ибсена. Когда на улице собиралось достаточное число людей, она одёргивала занавеску, и люди видели самого Ибсена, погружённого в работу.

Голос за кадром: А вместе со славой в жизнь Ибсена вошли поклонники и завистники. Одни оказывали знаменитому драматургу знаки внимания, другие сплетничали. Ибсен и сам давал им повод, не скрываясь, любовался молоденькими хорошенькими служанками. Но нравились они ему, по словам Сюзанны, чисто эстетически, как если бы он разглядывал картину или статую. Но один случай Сюзанну всё-таки встревожил. В 1891 году 63-летний Ибсен заинтересовался 27-летней пианисткой Хильдур Андерсен. Знал он её ещё ребёнком. Она превратилась в красивую женщину. Ибсену было приятно проводить с нею время, когда уезжала его жена. Как-то раз Сюзанна получила письмо от своей мачехи: «Говорят, что Генрик влюблён в Хильду и собирается связать с нею свою жизнь. Ты в курсе?».

Леонид Млечин: Сюзанна немедленно написала мужу письмо. Повторила все слухи о его любовных приключениях и спросила: «Это так, на самом деле?». Ибсен был потрясён и гневно ответил: «Как ты могла такое подумать? Это твоя мачеха ненормальная хочет нас поссорить». И тут же прервал отношения с пианисткой.

Голос за кадром: Вскоре Ибсен решил вернуться в Норвегию. Теперь у него было всё: мировая слава, почёт, признание, достаток. И спустя 27 лет Ибсен приехал в страну, которая когда-то не принимала его триумфатором и национальной звездой.

Юрий Доманский, доктор филологических наук, профессор РГГУ, старший научный сотрудник ГЦТМ им. А. А. Бахрушина: Как говорят, «нет пророка в своём отечестве». Пророк уезжает из отечества, чтобы стать пророком где-то на чужбине, а потом, чтобы вернуться уже в статусе готового пророка.

Голос за кадром: Ибсен прожил в Норвегии ещё 15 лет. На праздновании своего 70-летия объявил, что продолжит писать. Его последняя пьеса «Когда мы, мёртвые, пробуждаемся» была опубликована в 1899-м. Но уже в следующем году у Ибсена случился первый инсульт, потом второй, третий, серия микроинсультов и сердечная недостаточность. Уходил Ибсен из жизни обездвиженным.

Юрий Доманский, доктор филологических наук, профессор РГГУ, старший научный сотрудник ГЦТМ им. А. А. Бахрушина: Вот почему все так удивились этим словам, которые он сказал на смертном одре. Женщина, которая ухаживала за Ибсеном в это время, сказала, что сегодня он выглядит гораздо лучше. И он вдруг произнёс вот эти слова: «Напротив».

Голос за кадром: 23 мая 1906-го Ибсен умер. Генрик Ибсен часто заявлял, что творит не для современников, а для истории. И как-то один из его друзей, датский поэт Вильхельм Бергсе, осмелился заметить, что «остаться в вечности не может ни один писатель, даже величайшие умы оказываются забытыми по прошествии веков».

Леонид Млечин: Ибсен гневно выкрикнул поэту в лицо: «Оставь меня! Если ты отнимешь у меня вечность, ты отнимешь у меня всё!». Никто у Ибсена вечность не отнял, по крайней мере, пока. Его пьесы ставят в мире так же часто, как пьесы Уильяма Шекспира.